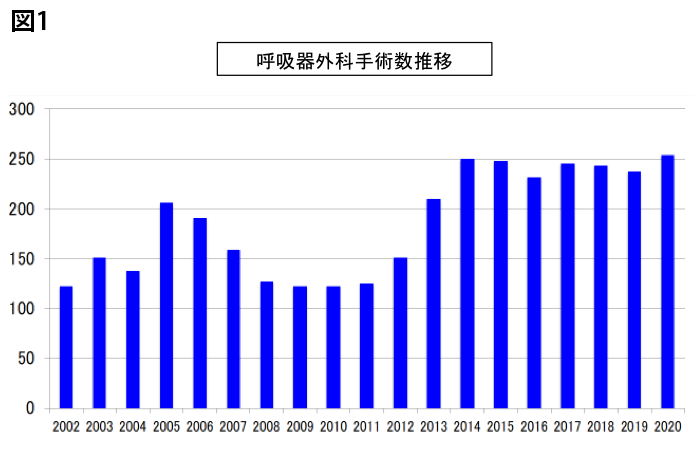

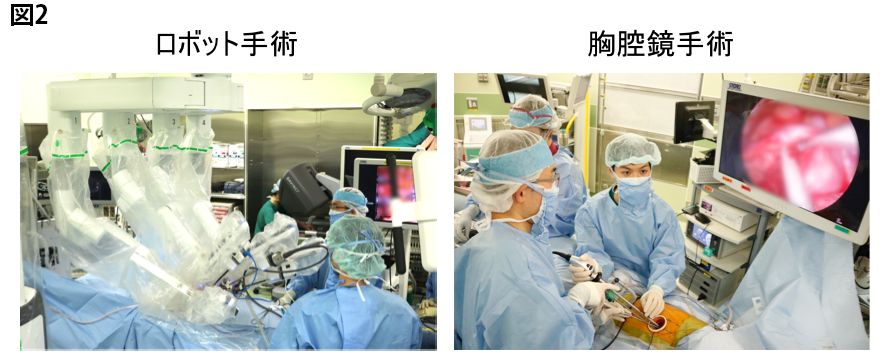

呼吸器外科では肺がんや転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜中皮腫などの呼吸器系悪性腫瘍について、総合的な診断、手術を中心とした治療、術後のフォローアップ、そして再発に対する治療を行っています。その他にも良性腫瘍や気胸、膿胸などの診断と治療も積極的に行っています。年間約250例の呼吸器外科手術を行っており(図1)、胸腔鏡やロボットを使用した低侵襲手術を積極的に推進しています(図2)。

肺がんとは、肺を構成する細胞(気管支や肺胞の細胞)が何らかの原因でがん化したものです。日本での肺がん罹患数は年間約12万人、肺がんによる死亡数が約7万人と報告されており、がんによる死因の第1位となっております。

治療法は、がんの進行度と全身状態をもとに検討します。手術可能な比較的早期の肺がんについては、肺葉切除あるいは肺全摘術とリンパ節郭清を行います。さらに早期の肺がん場合は、肺の切除量が少ない縮小手術(区域切除や部分切除)を行うこともあります。進行した肺癌には、抗がん剤や放射線治療に手術を組み合わせた集学的治療を行います。

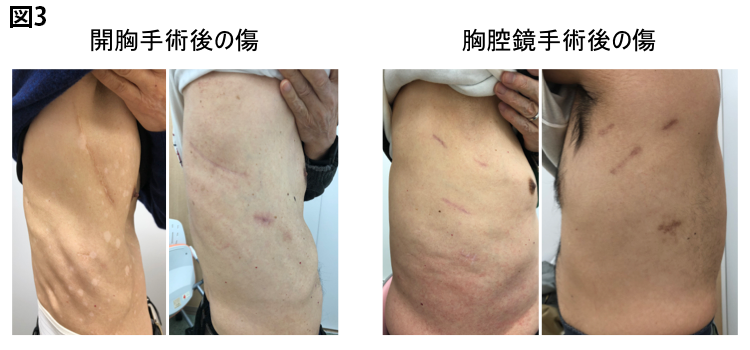

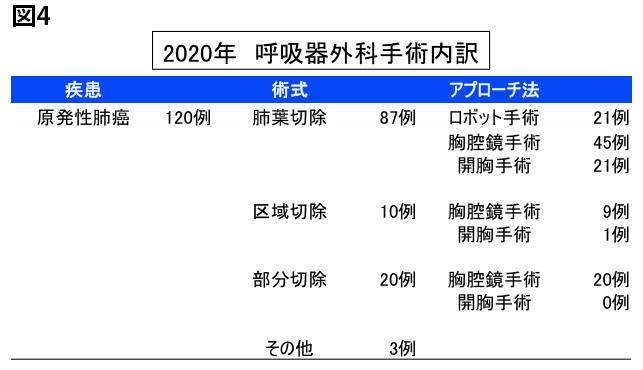

ほとんどの手術を胸腔鏡というカメラを用いて、小さい傷(約2-4cmの傷を数カ所)で行っています(図3)。2018年からは、ロボットを使用したより低侵襲な手術も積極的に行っています。呼吸器外科では年間約120例の肺がん手術を行っており(図4)、通常、術後1-2週間ほどで退院可能となります。

肺は、体に必要な酸素を取り込むために全身の血液が循環する臓器であり、他の臓器にできたがん細胞が、血流にのって肺に運ばれ、転移性肺腫瘍を形成ることがあります。肺に転移するがんとしては、消化器がん、乳がん、泌尿器がん、婦人科がん、頭頸部がん、骨・軟部悪性腫瘍など様々です。自覚症状はないことが多く、原発腫瘍(元の臓器のがん)の経過観察中に画像検査で発見されることがほとんどです。

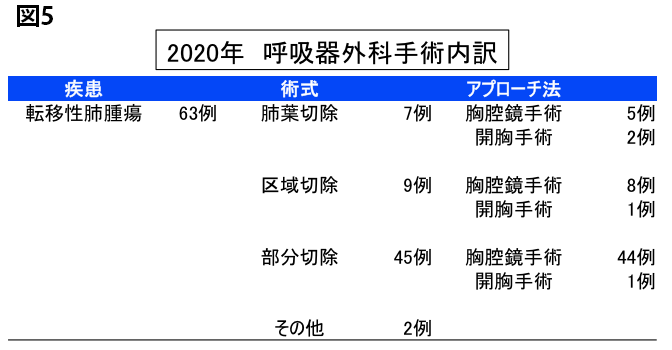

治療方針は原発腫瘍ごとに異なりますが、原発腫瘍が切除または根治され、肺以外に再発がなく、すべての転移巣が切除可能であるなど、いくつかの条件を満たせば、肺病変に対する手術が行われます。手術は多くの場合、胸腔鏡を用いて、腫瘍周囲の肺を切除する肺部分切除が行われます(図5)。

縦隔(じゅうかく)とは、胸の中の、特に、両側の肺の間の部位(または空間)を指します。縦隔に発生する縦隔腫瘍には、発生する臓器(組織)により、胸腺腫や神経原性腫瘍のほか、甲状腺腫、心膜嚢胞(のうほう)、気管支原性嚢胞、リンパ腫など、様々な種類があり、悪性腫瘍・良性腫瘍のどちらの可能性もあります。CT検査やMRI検査などの画像検査で発見されますが、腫瘍の種類を画像で診断することは難しく、診断と治療を兼ねた手術を行うことが一般的です。そのため、手術の後に診断がつくことが多いです。

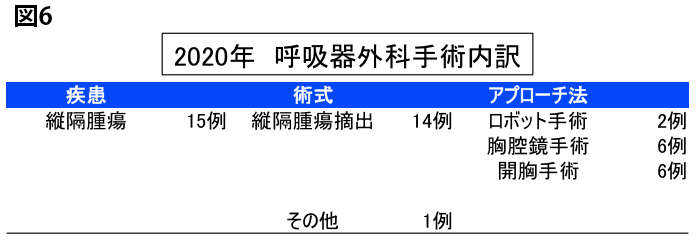

良性の縦隔腫瘍は、切除することで完全に治りますが、悪性の縦隔腫瘍の中には、放射線治療や化学療法が必要となることもあり、再発することもあります。最近では、胸腔鏡を用いて、小さな創でより低侵襲な手術で切除することが可能となっています(図6)。

気胸とは何らかの原因によって肺に穴があき、空気が肺の外に漏れ、肺がしぼんでしまう病気です。嚢胞(のうほう)という壁の薄い小さな風船のような構造物が肺の表面に発生し、破れることが原因の一つです。20歳前後の長身、痩せ型の男性に発症しやすい傾向がありますが、喫煙者で栄養状態が悪い高齢者にも起こります。症状は、突然の胸の痛み、息苦しさ、咳などで、胸部X線や胸部CT検査で診断されます。

肺のしぼみ具合が軽度の場合は、外来で経過観察可能ですが、中等度以上の場合は、局所麻酔下に「ドレーン」というボールペンほどの太さの管を胸の中に入れてたまった空気を外に出す、「胸腔ドレナージ」という処置が必要です。初発の気胸はドレナージのみで治癒することもありますが、空気漏れが止まらない場合、CTにて嚢胞が認められる場合には手術が勧められます。ドレナージのみで治癒できた場合でも再発率は30-50%と高く、再発時には手術が勧められます。手術は全身麻酔下に、胸腔鏡というカメラを用いて、原因となっている空気漏れの場所(嚢胞)を同定し、切除または結紮する方法が一般的です。

膿胸(のうきょう)とは、様々な原因により胸の中に病原性微生物が繁殖して膿(うみ)が貯留し、発熱や胸痛などの症状を引き起こす病気です。肺炎の後に発症することが多いですが、胸の怪我や胸部手術後に発症することもあります。

治療法としては、局所麻酔下に「ドレーン」という管を胸の中に入れて、貯留した膿を胸の外に排出する治療(ドレナージ治療)と抗生剤治療が主体となりますが、それでも治らない場合には手術が必要になります。全身麻酔下に胸腔鏡というカメラを用いて、数カ所の小さな創で膿を排出し、胸の中を洗浄する手術が一般的に行われますが、長期間にわたる膿胸が続いた場合や治療に難渋する場合などには、肺表面の被膜を除去する手術(肺剥皮術)や、1、2本の肋骨を切除するなどし、胸の中を開放し、清浄化する手術(開窓術)を行うこともあります。治療には一般的に長期間を要します。

呼吸器外科では、医学・医療の発展に貢献するため、精力的に基礎・臨床研究に取り組んでいます。肺癌などの胸部悪性腫瘍に関する研究を中心とし、肺移植に関する研究も行っています。近年、肺癌に対して免疫療法が日常診療で使われるようになりましたが、当科でも新しい免疫療法を開発するための研究を行っています。また、AIを利用した研究も積極的に進めています。さらに、術後に行う抗がん剤治療に関する多施設共同の臨床試験などにも参加しています。以下は、現在当科が取り組んでいる臨床研究の一部です。