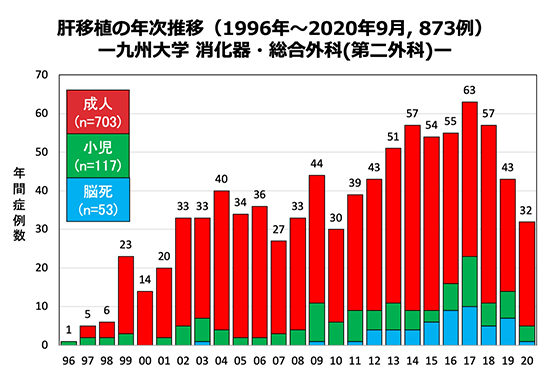

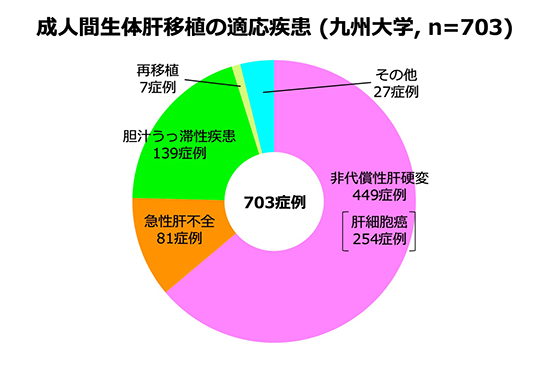

移植外来は現在、生体及び脳死肝移植を希望されている患者さん、生体肝移植を受けられた患者さん、ドナーとして肝臓の一部を提供された方、および海外で肝臓移植を受けた術後の患者さんのフォローアップを行っております。消化器・総合外科(第二外科)では平成8年10月から令和2年9月までに820症例の生体肝移植(成人:703症例、小児:117症例)、53例の脳死肝移植を行いました。

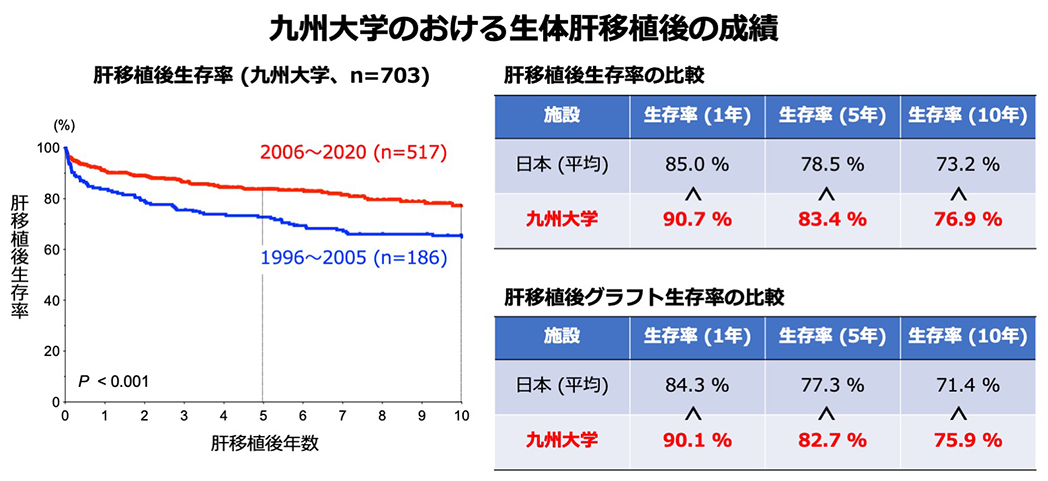

現在、当科では年間40〜60例以上の肝移植をコンスタントに施行しており、年間の肝移植施行数は日本一です。その手術・術後管理には極めて習熟した専門スタッフがあたっており、移植後の治療経過も全国平均より良好です。肝硬変や肝不全でお悩みの方は、ぜひ当科にご相談ください。

肝移植は他に救命できる治療法のない末期の肝不全患者(非代償性肝硬変及び急性肝不全)に対する究極の治療法です。欧米では1963年に米国のスターツルが初めての肝移植を行いました。以来50年以上経過した現在では、肝移植手術の手技向上、周術期管理の改善、種々の免疫抑制剤の開発に伴って、本邦においても生体肝移植は年間300症例以上、脳死肝移植は年間50例以上が施行され、5年生存率はそれぞれ78.5%、82.3%と良好な成績が報告されています(日本肝移植研究会・肝移植症例登録報告2017)。

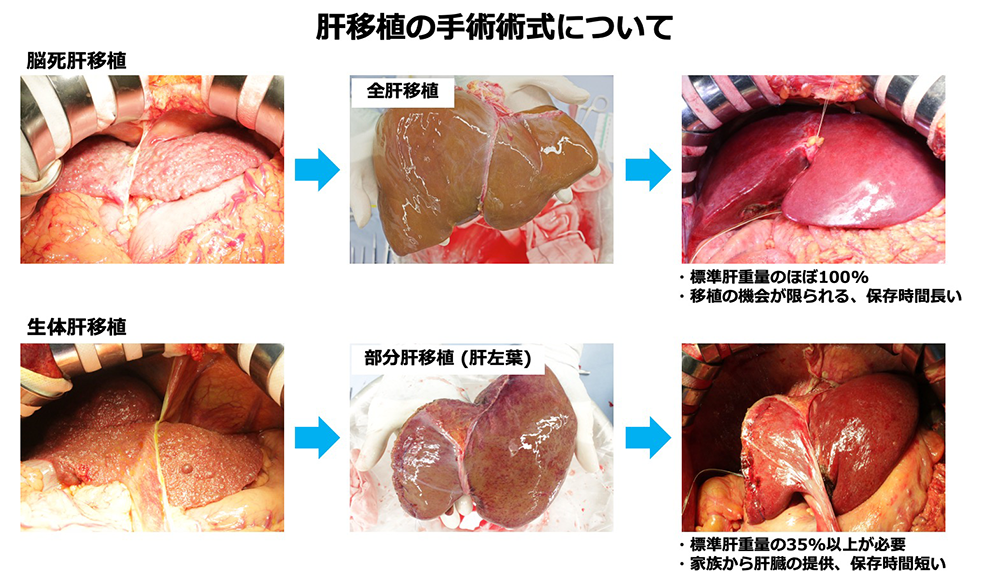

肝移植の方法として以下の種類があります。

近親者の自発的好意により、肝臓の一部をレシピエントに移植します。手術前の精密検査を行った上でドナーとなる方の健康に支障のない量の肝臓を移植に使用します。脳死ドナーの絶対数が極めて少ない日本をはじめとする東アジアを中心に行われています。欧米でも脳死肝移植待機中の患者が死亡する割合も少なくないため、近年増加傾向にあります。

脳死肝移植は、全国のどこかで脳死となった方(臓器提供者=脳死ドナー)から肝臓を提供してもらい、移植する手術です。脳死肝移植を希望の患者さんは、臓器移植ネットワークに登録し、移植の機会を待つことになります。通常は全肝移植といい肝臓をそのまま移植する手術を行います。脳死ドナーの数が少ないため、我が国で脳死肝移植を受けることが可能なのは、年間60〜70人前後です。このため、臓器移植ネットワークへの登録は60歳未満の患者さんに限定しています。

一方で、脳死部分肝移植とは、脳死ドナーからの肝臓をサイズを縮小して移植したり 、2つに分割して2人のレシピエントに移植します。特に後者の分割肝移植はドナー不足が深刻である本邦の現状に役立つとされています。ただし、全肝移植に比べると解剖学的制約や術後の合併症が高くなると言われており、慎重な適応の判断が必要とされています。

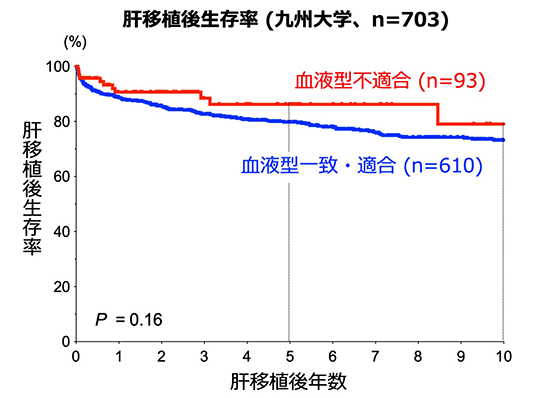

現在、ドナーとレシピエントの血液型が不適合であっても安全に肝移植を行うことが可能です。従来、血液型不適合肝移植(輸血ができない血液型の組み合わせ)は、特に成人間肝移植の場合は非常に成績が不良であると報告されてきました。しかしながら、九州大学では血漿交換(2012年4月より保険適応)とリツキシマブという薬剤を中心とした方法で血液型不適合の成人間生体肝移植を行い良好な成績をおさめています。術前処置に約2〜3週間必要なため、ドナーおよびレシピエント評価を含めると、肝移植手術前の早めに受診して頂く必要がありますが、下記の通り予後良好な成績となっています。

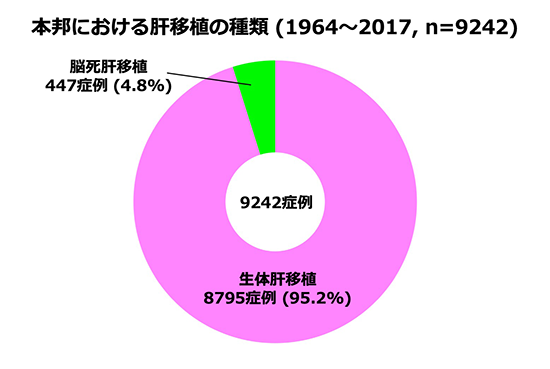

日本では平成9年10月に「臓器の移植に関する法律」が成立し、脳死が人の死として法的に認められ、脳死肝移植の道は開けました。しかしながら、脳死者からの肝臓提供は依然として少なく、年間10例前後にとどまっていました。平成21年に臓器移植法が改正され、ドナーの意思提供が不明な場合、ご家族の意志で脳死臓器提供が可能となりました。平成22年7月にこの改正が施行されると、脳死臓器提供の数が増え、我が国では2017年までに447症例(1964年〜2017年)の脳死肝移植が施行されております。一方、生体肝移植は8795症例(1989年〜2017年)が施行されていることを考慮すると依然として生体肝移植が本邦の肝移植の中心となっています(日本肝移植研究会・肝移植症例登録報告2017)。

成績に関しては、生体肝移植術後は1年生存率85.0%、3年生存率80.9%、5年生存率78.5%であり、脳死肝移植術後は1年生存率88.5%、3年生存率84.7%、5年生存率82.3%と良好な成績を納めています。しかしながら、脳死肝移植において常時300名以上の登録者がいる反面、年間60-80症例の脳死ドナー提供と少ない現状では、その内のほとんどの方が移植を受けられずに亡くなっていると考えられます。

肝移植において中心的役割を果たすのは、直接移植手術にたずさわる外科医、麻酔を担当する麻酔医、肝臓内科医、各診療科の医師、および看護師、技師などを含む移植チームです。このチームが総合力として優れた技術と豊かな経験を持っていることが移植を成功させるためには必須です。九州大学ではこれまでに外科医だけでなく麻酔医、看護師、病理医が数多く米国の移植施設で研修を進める一方で、実験・研究を重ね肝移植に対し十分な準備を行ってきました。また、九州大学では、肝臓移植小委員会を設置し、肝臓病、感染症、小児科、外科、小児外科、麻酔、免疫、放射線診断の専門医等の計11名が、肝移植候補者、術後患者1人ひとりをチェックし、倫理的、医学的に正しく肝移植を施行できる様努力しています。以上の様な体制の下、九州大学では平成8年10月から令和2年8月までに820症例の生体肝移植、53例の脳死肝移植を行っています。

また当院は、平成12年5月に脳死肝移植認定施設に選定されました。脳死者から提供された肝臓は、日本臓器ネットワークを介して全国25施設で登録された患者さんに移植されます。

脳死肝移植においては、平成15年10月7日、九州大学消化器・総合外科(第2外科)において、九州で初めての脳死肝移植を施行しました。患者さんは合併症もなく、術後29日目に退院され、現在元気に生活されています。以後、2020年9月までに合計53例の脳死肝移植を施行し、良好な成績を納めています。

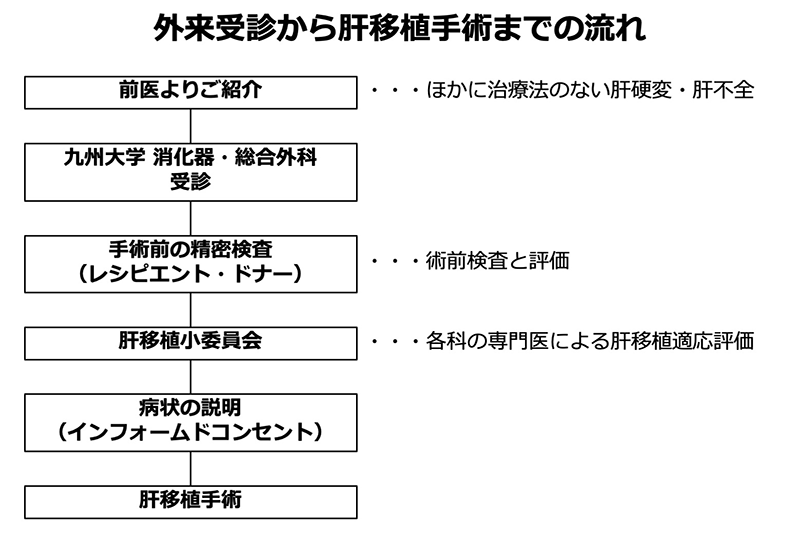

次に、実際の九州大学においての移植までの流れを示します。

肝移植をご希望の方は、予約の上、もしくはかかりつけ医より連絡して頂いた上で、九州大学の消化器・総合外科(第二外科)の外来(月・水・金)を受診して下さい。その際、かかりつけの病院がある場合は、出来るだけ主治医を通して受診して下さい。外来初診時に移植全般についての大まかな説明がなされます。その後、移植を希望される患者さんは、内科又は外科に入院して頂き、移植適応の判断に必要ないくつかの検査を行うことになります。外来受診時に、御家族内でドナー候補が決まっている場合は、ご一緒に受診されることをお勧めします。ドナー候補の方は、外来で血液検査・腹部エコーや、心電図・肺機能・レントゲンなどの一般検査の後、CT(肝臓の大きさや血管の解剖をみるため)を行います。

入院検査終了後は、肝移植手術の適応と、保険適応の有無に関して、前述の肝移植小委員会(適応委員会(月1回開催))で審議されます。ここでは、ドナーが肝臓提供に適しているかどうかも判定されます。委員会で適応ありと判断されますと、実際に手術の日程調整に入ります。最終的に、手術前にインフォームド・コンセント(十分な説明と同意)を行い、十分に肝移植に対して理解・納得した頂いた上で、手術を受ける事になります。

肝臓の機能が十分でないために生命を脅かされている人で、移植以外の治療法がない場合、肝臓移植を受けることができると考えて良いでしょう。既存の薬などによる治療と移植を比較し、どちらがその人の人生に有利か考慮し決定します。ただし、適応疾患であっても肝臓以外に致命的な病気(感染症、悪性腫瘍など)や、肝移植に耐えられない高度な全身疾患(心不全など)があった場合、残念ながら肝移植が受けられない場合もあります。

以下の条件をすべて満足する患者を肝臓移植の適応とします。

1. 重症化する前に生体肝移植を行う

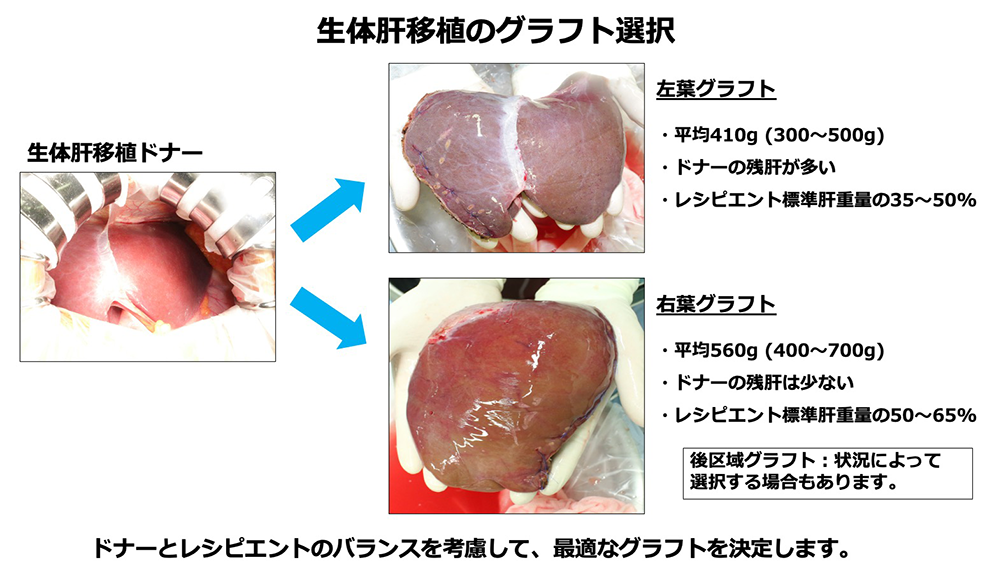

生体肝移植の手術前の状態(徒歩にて外来受診できる状態、もしくは入院したまま退院できない状態)で術後生存率が大きく異なります。生体肝移植術は平均手術時間12時間、平均出血量5Lと非常に侵襲の大きい手術であり、術後は大量の免疫抑制剤が投与されます。そのため、肝移植後に合併症なく元気に退院するためには、重症化する一歩手前で肝移植を行うことが最も重要です。また、重症化してしまった場合、ドナーは若い方に限られ、かつ大きな肝臓グラフトである右葉グラフト(全肝の2/3)の採取が必要となる場合があります。

2. 体重コントロールを徹底する

肥満やアルコールによる脂肪肝の方は、肝移植ドナーとして肝臓を提供することができません。移植肝および残肝機能不全のリスクが高く、ドナー・レシピエント両方にとってリスクが高いからです。また、肥満レシピエントは、大きい移植肝を提供できるドナーが希有であると共に、術後敗血症等の致死的合併症の頻度も極めて高くなります。生体肝移植前は、ドナー、レシピエント共に体重のコントロールが非常に重要です。

非代償性肝硬変

従来は、肝炎ウイルス(B型肝炎、C型肝炎など)やアルコール多飲などが肝硬変の原因疾患でした。最近では肥満・糖尿病・高脂血症・高血圧などの生活習慣病と密接に関連する非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)の割合が増加してきています。また、後述する先天性代謝異常なども原因として挙げられます。

このような基礎疾患を背景として種々の原因によって繰り返し肝炎が起こり、終末期には肝組織の減少と線維成分が増生することにより肝臓が硬くなってしまいます。その結果生きていく上で必要な物質の代謝能力や解毒能力・合成能力が落ち腹水がたまったり(腹水貯留)、血が止まりにくくなったり(凝固異常、易出血性)、高ビリルビン血症・掻痒感の出現(黄疸)、高アンモニア血症(肝性脳症、意識障害)等の症状が出現します。また、胃腸の静脈から形成される門脈(栄養分を含んだ肝臓への流入血管)の血流が障害されるため門脈圧亢進症となり食道静脈瘤や胃静脈瘤が出現し、突然吐血したりします。

肝細胞癌

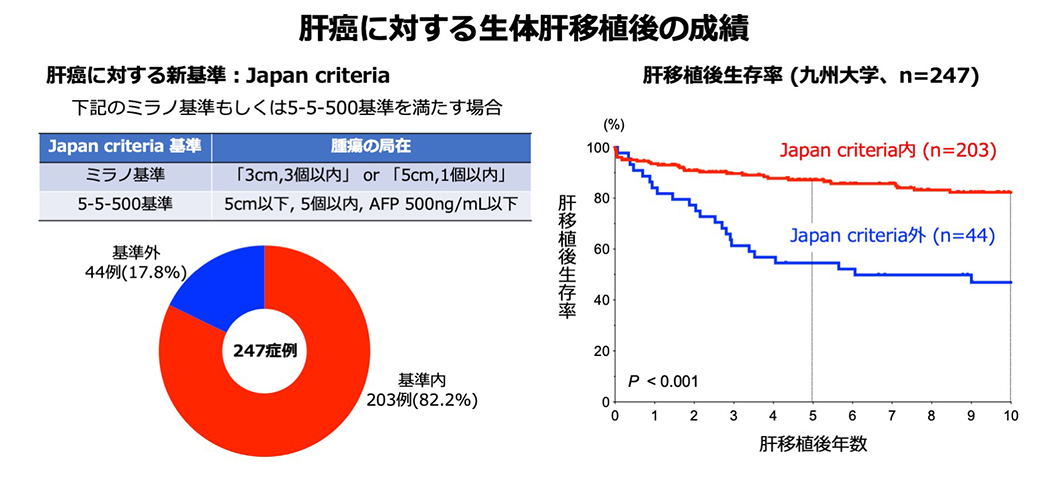

肝細胞癌は通常上述の肝硬変を背景に発生します。比較的膨張性に発育し他の臓器への転移が他の原発性胆管癌などと比べて少ないため、肝移植の適応となります。ただし、肝細胞癌が進行しすぎると手術を行っても再発をきたしますので、肝移植において保険適応となる肝細胞癌の進行度は限定されています。

従来は、ミラノ基準(肝癌が3cmまでの大きさなら3個以内、5cmまでの大きさなら1個のみ)を満たす肝細胞癌だけが保険適応でしたが、2019年8月より脳死肝移植において、2020年4月より生体肝移植において5-5-500基準(肝癌が5cmまでの大きさで5個以内、腫瘍マーカーのAFPが500ng/mL以下)を満たす肝細胞癌も保険適当とされることになりました。これに伴い、肝移植以外に治療法のない肝細胞癌に対する肝移植が今後増加することが予想されます。肝細胞癌が進行し手遅れになる前に肝移植を行うことが今後重要になってくると考えられます。

急性肝不全

急性肝不全は、元来は正常である肝機能が、急速に(初発症状の出現から8週間以内に)、高度な肝機能障害(プロトロンビン時間が40%ないしはINR値1.5以上)が生じ、肝不全症状を呈する疾患です。脳症がないかもしくはI度の非昏睡型と脳症II度以上の昏睡型に分類されます。原因としてウイルス、薬剤などが誘引となって発症しますが詳細な原因がわからないこともあります。内科的治療(血漿交換や血液濾過透析など)が奏功する症例もありますが、一般的には病勢は早く、一刻も早い肝移植が必要となります。

原発性胆汁性胆管炎(PBC)、原発性硬化性胆管炎(PSC)

原発性胆汁性胆管炎は、慢性的な胆管の炎症の結果、胆汁性肝硬変になります。中年女性に多く、最初はほとんど症状がありませんが、次第に全身倦怠感・かゆみ・黄疸などの症状が出てきます。次第に肝硬変に移行し、肝移植の適応となります。

原発性硬化性胆管炎は、胆道の繊維化によって胆管の狭窄が起こり、胆汁の流れが悪くなり胆汁性肝硬変になっていきます。若い男性に多く、他の胆道再建術、薬剤治療が無効な場合、肝移植の適応となります。炎症性腸疾患、胆管癌の合併に注意しなくてはいけません。

胆道閉鎖症

生まれつき胆汁の排泄路である胆道の一部が欠損しているため新生児黄疸の遷延、増強する疾患です。炎症性に肝外胆管組織の破壊が起こり肝外胆管の閉塞が認められます。原因としては先天的要素、遺伝的要素、感染などの種々の説が挙げられていますが未だ解明はされていません。

治療法として、早期に胆道を腸へ開通させる手術(胆道再建手術)をしないと胆汁性肝硬変となります。手術によって黄疸の消失が得られるのは全体の約60%であり、胆道再建手術によっても胆汁流出が認められない場合は肝不全に陥るため、肝移植を考慮しなくてはいけません。

先天性代謝異常症

肝臓で合成される酵素が生まれつき欠損し、生命が脅かされる疾患です。疾患の種類としては、最多がウィルソン病であり、次いでOTC欠損症(オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症、尿素サイクル異常症の一種)、メチルマロン酸血症と続く。その他に、糖原病、遺伝性高チロジン血症、α1-アンチトリプシン欠損症、家族性アミロイド・ポリニューロパチーなどが挙げられます。代謝性疾患には、肝臓の構造的な異常を招来して肝不全になり得る疾患群 (ウィルソン病など)と、肝臓自体には構造的な異常を起こさない疾患群(尿素サイクル異常症、シュウ酸尿症など)に分けられます。

肝移植の根治性という視点からは、異常発現が肝臓にほぼ限られる場合と多臓器にまたがる場合があります。これらのどの範疇に入るかによって、個別疾患に対する肝移植適応の是非と他の治療方法との比較、至適な時期の検討が必要となります。

バッドキアリー症候群

バッドキアリ症候群(Budd-Chiari)とは、肝静脈の主幹あるいは肝部下大静脈の閉塞や狭窄によって門脈圧亢進症に至る症候群です。その原因として凝固因子異常や骨髄増殖性疾患、または経口避妊薬内服などによる凝固能亢進による血栓形成が挙げられるが、原因不明の非血栓性閉塞による場合も少なくありません。肝臓が慢性的に鬱血をきたすため肝細胞が壊死し線維化が進行し、最終的には肝硬変・肝不全に進展します。

治療法は、軽症に対する血栓溶解療法や抗凝固療法などの薬物療法、血管形成術や門脈体循環シャント増設術などの外科的治療のほか、経静脈的肝内門脈静脈短絡術(TIPS)などの選択肢がありますが奏功しない場合、肝移植の適応となります。

脳死肝移植は、脳死ドナーの肝臓をそのままレシピエントに移植します。レシピエントが小児の場合は、ドナー肝を分割して移植する場合もあります。

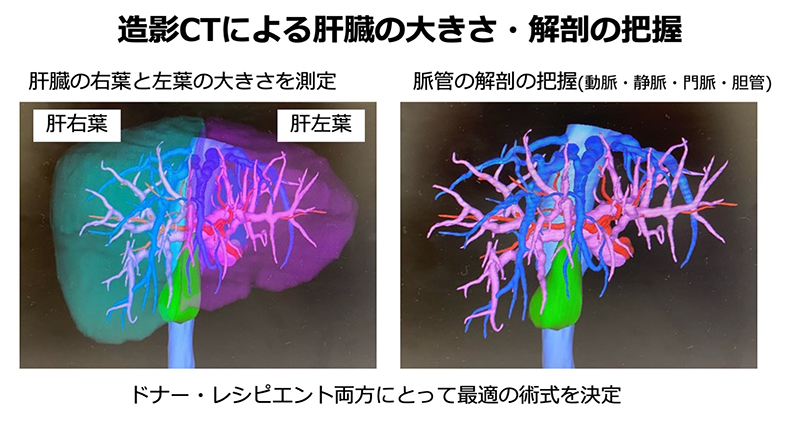

生体肝移植は、生体ドナーの肝臓の左部分(肝左葉)か右部分(肝右葉)をレシピエントに移植します。肝左葉は肝全体の30~40%、肝右葉は肝全体の60~70%を占めます。手術前の精密検査(造影CT検査)にて、肝臓の右葉と左葉の大きさを測定するほか、脈管(動脈・静脈・門脈・胆管)の解剖の把握を行い、ドナー・レシピエント両方にとって最適の術式を決定します。

血液型に関しては、ドナーとレシピエントの血液型が不適合であっても安全に肝移植を行うことが可能です。手術前に血漿交換とリツキシマブという薬剤を中心とした処置が必要なため早めの受診をお勧めします。

入院期間について

患者さんは、通常約1週間の検査入院終了後、自宅待機をして頂きます。ただし、状態の悪い場合は入院継続のまま手術を迎えることになります。原則、手術の約1週間前に再入院していただき、術後は平均40日程度で退院となりますが、術後の合併症の有無によっては、入院期間が数ヶ月に及ぶ場合もあります。一方、ドナーの方は、手術の3日ほど前に入院していただき、術後は約1~2週間で退院となることが多いです。ただし、合併症の有無によっては、それ以上の入院期間となる場合もあります。手術後の社会復帰期間は、仕事内容によっても左右しますが、軽作業の場合手術後1ヶ月~3ヶ月に復帰することが多いようです。重労働(重たい物を抱えたりする仕事)は、術後3ヶ月は控えていただきます。

下記に生体肝移植のドナーの適応基準を示します。

生体ドナーの合併症は、大小含めて全体の10~20%に起こります。合併症には、手術直後に起こるものから、一定期間を経過してから起こるものがあります。

1. 生体肝移植

九州大学は、保険医療にて生体肝移植を施行できる施設として認定されています。下記疾患については、生体肝移植が保険で受けられます。その場合、限度額認定証を利用すれば、原則として費用は毎月一定額(収入に応じた設定額)となります。

また、2010年4月より肝移植後の免疫抑制剤を内服しているレシピエントは、身体障害者1級が適用されます。身体障害手帳を取得された方を対象に自立支援医療(更生医療)制度があります。

[保険適応疾患]下記疾患は保険適応となります。

非代償性肝硬変(ウイルス性を含みます)、

急性肝不全(ウイルス性、自己免疫性、薬剤性、成因不明を含む)、

肝細胞癌(肝硬変に合併、ミラノ基準内または5-5-500基準内)、

進行性肝内胆汁うっ滞症(原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎)、

先天性胆道閉鎖症、多発嚢胞肝、バッドキアリー症候群、アラジール症候群、

カロリ病、先天性代謝性肝疾患(家族性アミロイドポリニューロパチーを含む)

[保険非適応疾患]

上記疾患に該当しない場合、健康保険が適用されないため自費診療となります。1,000〜2,000万円かかる場合が多いですが、病気・個人・術後の合併症の程度によって治療内容や入院期間が異なるためこれ以上かかることもあります。

また、ドナーに関する費用として、検査・入院・手術に関する費用はレシピエントへの請求となります。ただし、ドナー検査を行ってドナーにならなかった方については、検査を受けたご本人への請求となります。

2. 脳死肝移植

九州大学は、脳死肝移植施設として認定されており、保険適応に関しては生体肝移植と同じです。生体肝移植と異なる点として、臓器を摘出するためにかかる諸費用(交通費・材料費など)は患者さんに実費を負担していただきます。

私たちは、末期の肝硬変・肝不全で亡くなられる患者さんをひとりでも助けたい、との思いで日々診療に頑張っています。森正樹教授、吉住朋晴准教授の指導の下に、移植グループ8名の医師(日本肝胆膵外科学会・高度技能指導医/専門医4名、日本移植学会・移植認定医4名、日本消化器外科学会・専門医6名)と移植コーディネーターが肝移植の臨床及び移植医療に関する研究に携わり、日夜頑張っています。肝硬変や肝不全でお悩みの方は、どうぞお気軽に当科にご相談ください。

移植グループTEL: 092-642-5469 FAX: 092-642-5482

吉住 朋晴 准教授(文責 戸島 剛男)