主に肝臓・胆道・膵臓の疾患における診断、治療方針の決定、手術を中心にした集学的治療(様々な治療選択肢を適宜組み合わせて治療進めること)、ならびに術後患者のフォローアップを行っています。

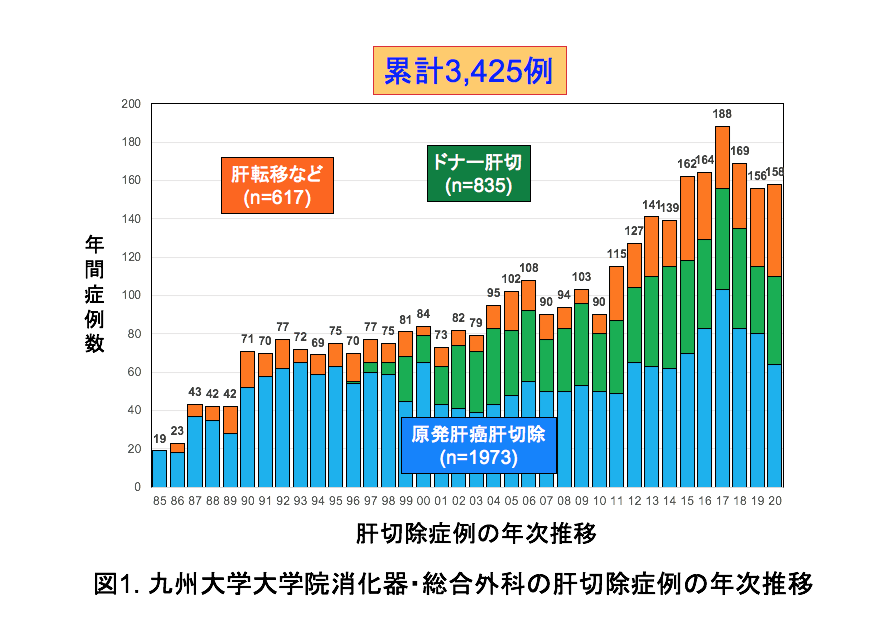

当科における肝切除総数は3000例を越え(図1)、全国的にも極めて高い評価を頂いています。肝癌に対しては、肝切除を中心に、焼灼療法、経肝動脈的化学塞栓療法、肝動注療法、分子標的療法、放射線療法、肝移植、臨床試験をそれぞれの症例の肝機能や肝癌の状態に応じてベストの治療を選択しています。低侵襲な腹腔鏡下肝切除術を積極的に行なっています。転移性肝癌、特に大腸癌からの肝転移に関しては消化管グループと協力し、根治を目指して肝切除術(腹腔鏡下肝切除や、二期的肝切除術)を行なっています。

胆道癌/膵癌に対しても手術を中心とした集学的治療を行なっています。術前および術後補助化学療法の導入、根治性を向上を目指し動脈/門脈合併切除・再建、患者さんへの負担が小さい腹腔鏡下での低侵襲手術を各病態に応じて適切な治療を展開しています。また、非切除症例に対しても化学療法、放射線療法、臨床試験を他科とも連携しながら行なっています。

常に患者の立場に立った親身、最善、かつ先進の医療を目指しています。

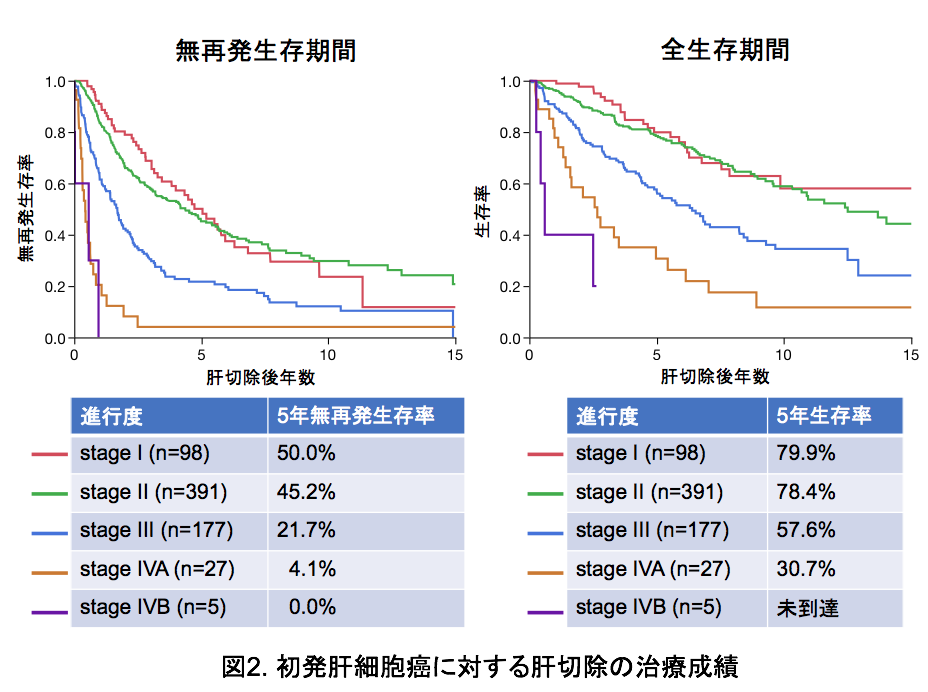

肝臓から発生する悪性腫瘍のなかで、もっとも多い病気です。肝機能や病気の進行度に応じて肝切除、焼灼療法(ラジオ波焼灼術、マイクロ波凝固壊死療法)、経肝動脈的化学塞栓療法、肝動注化学療法、分子標的療法、放射線療法、肝移植の治療法を行なっています。2000年以降の当科における初発肝細胞癌に対する肝切除術後の5年生存率はstage Iで79.9%、stage IIで78.4%、stage IIIで57.6%、stage IVAで30.7%です(図2)。

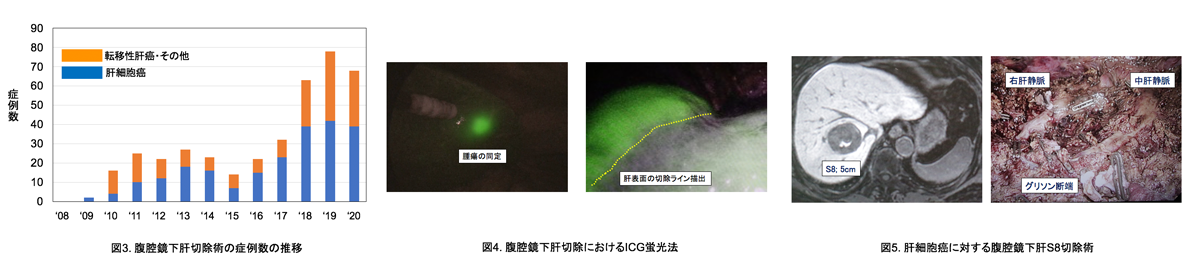

患者さんに負担が少ない腹腔鏡下肝切除術を積極的に行なっております(図3)。通常の開腹下肝切除術と比べて切開創が小さく、術後の入院期間が短くなります。また、ICG蛍光法を用いたナビゲーション手術を導入しており、腫瘍の同定、過不足のない切除範囲の決定に有用です(図4)。高難易度腹腔鏡下肝切除術症例数においても全国で有数の症例数です(図5)。

多発肝細胞癌に対しては肝切除と併用して焼灼療法を同時に行う治療法、門脈(腸管からの血液が肝臓に注ぎ込む血管)腫瘍塞栓を認める進行肝細胞癌に対しては術後に肝動注化学療法を行なっています。

最近、肝細胞癌に対する分子標的治療薬が相次いで多数登場しています。進行肝細胞癌症例においては、肝機能と全身の状態に応じて治療薬を選択しています(全国規模の肝細胞癌に対する分子標的治療に関する臨床試験(HAMRET試験、PRISM試験)の事務局を運営しています)。経肝動脈的化学塞栓療法と組み合わせながら、治療効果によっては外科治療を取り入れ、集学的治療を展開しています。

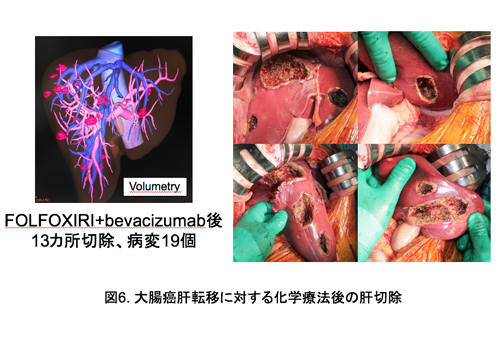

転移性肝腫瘍に対しては原発の病変の特性を十分に理解した上で、転移した肝病変を取り除くことで患者さんへの治療効果が期待される場合に肝切除が選択されます。特に、大腸癌の肝転移の場合、化学療法、分子標的薬の進歩により、肝転移巣が切除可能となれば肝切除を行うことが推奨されています。消化管グループと協力し、大腸癌肝転移に対しては積極的に肝切除を行なっています(図6)。

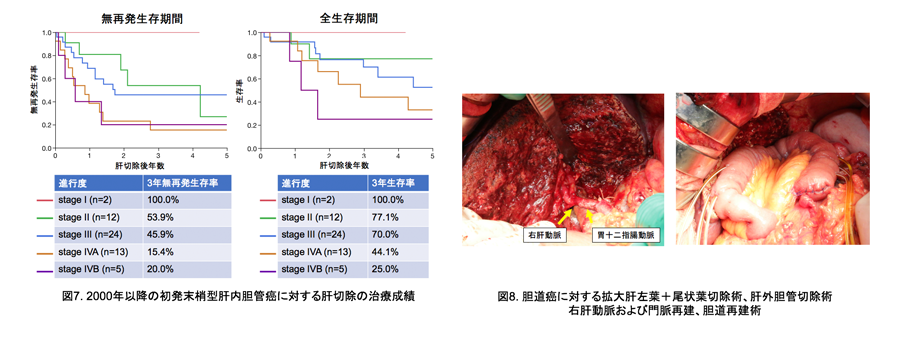

胆道癌は肝内胆管癌(末梢型、傍肝門型)、肝外胆管癌(肝門部領域胆管癌、遠位胆管癌)、胆嚢癌、十二指腸乳頭癌に分類されます。外科手術が根治的治療となります。局所進行病変に対しては血管合併切除再建を行い、根治性の向上を目指しています(図7、図8)。また、術前および術後化学療法を導入しています。再発症例や切除不能症例に対しては化学療法、放射線療法、臨床試験を他科とも連携しながら行なっています。治療効果によっては外科治療を考慮する場合もあります。

病変部位、進行度を評価し、術前術後化学療法を組み合わせながら最適な術式を選択します。再発症例や切除不能症例に対しては化学療法、放射線療法、臨床試験を他科とも連携しながら行なっています。治療効果によっては外科治療を考慮する場合もあります。