血管外科で診療する疾患には主に下記の3つの疾患があります。

心臓血管外科専門医3名(うち2名は指導医)で診療しており、外科手術だけでなく、近年普及してきたカテーテルによる血管内治療も行っています。それぞれの治療法には利点、欠点がありますので、患者さんの状態に応じて最善と思われる治療を提供できるよう心がけております。

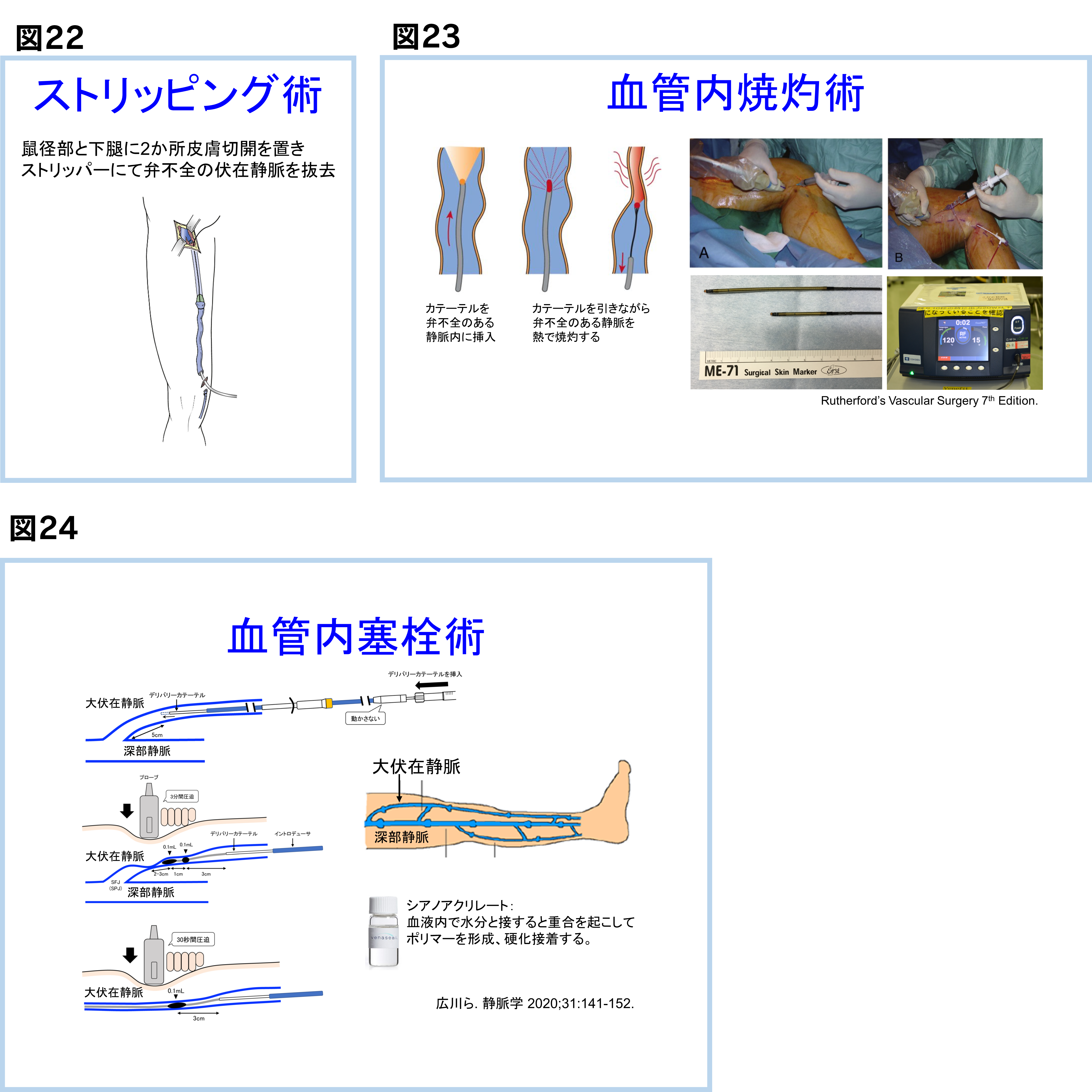

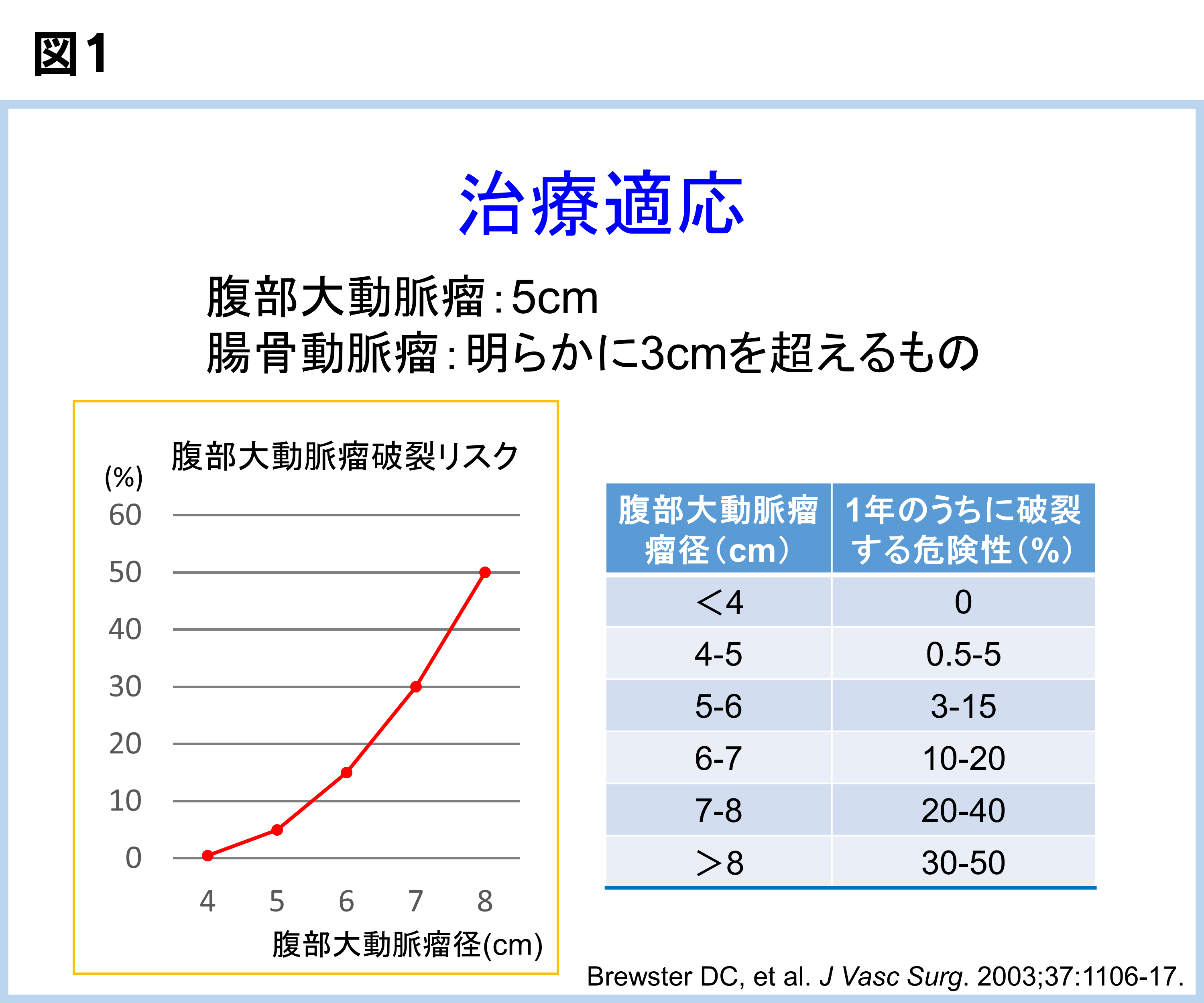

腹部大動脈が3cm以上に拡張した状態を腹部大動脈瘤といいます。5cmを超えると破裂リスクが上昇するため、手術適応となります(図1)。

65歳以上の男性、喫煙歴のある65歳以上の女性、近親者に腹部大動脈瘤の方がいる場合には、腹部大動脈瘤になる可能性が高くなりますので、腹部超音波(エコー)などの検査、健診をお勧めいたします。

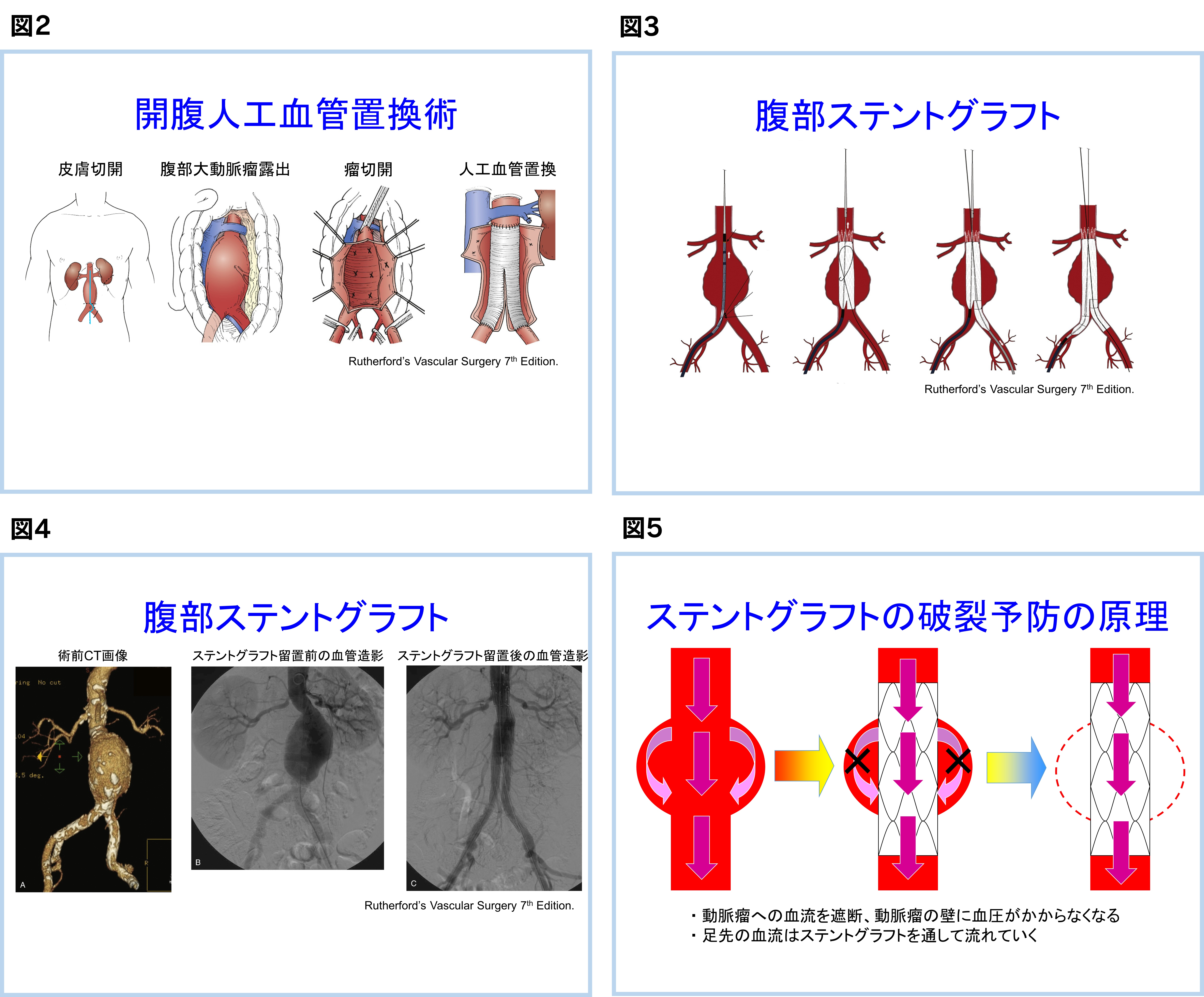

手術には、開腹人工血管置換術とステントグラフトによる治療の二通りがあります(図2,3,4)。ステントグラフトは動脈内に留置し、瘤への血流を遮断することで破裂予防効果を発揮します(図5)。

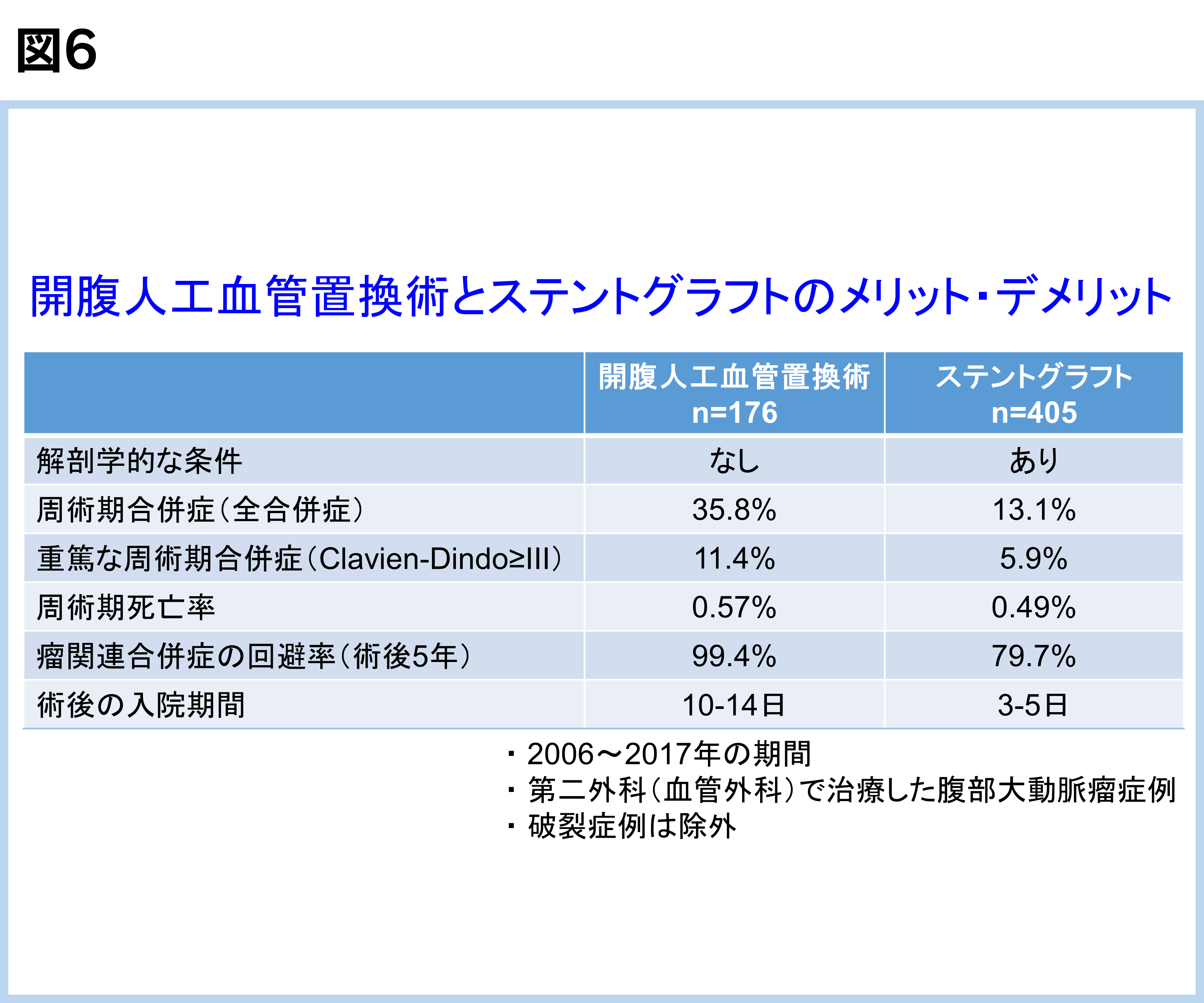

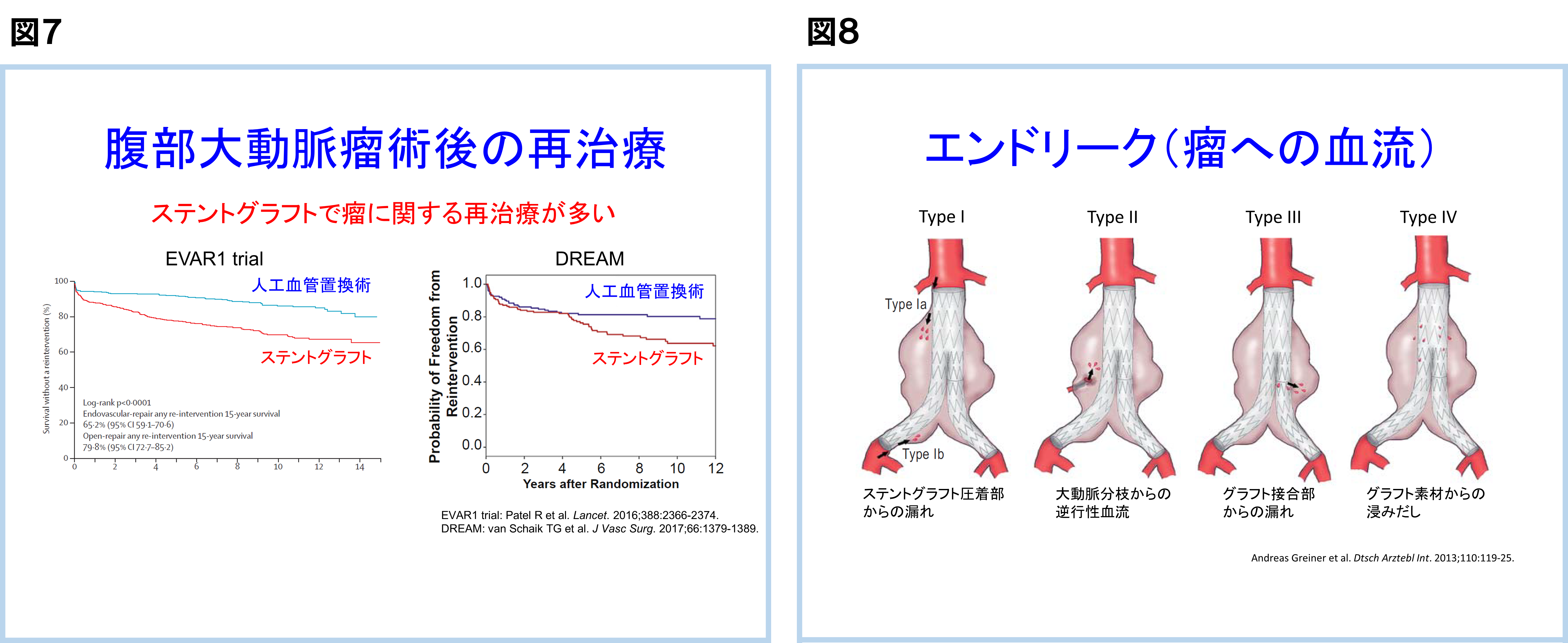

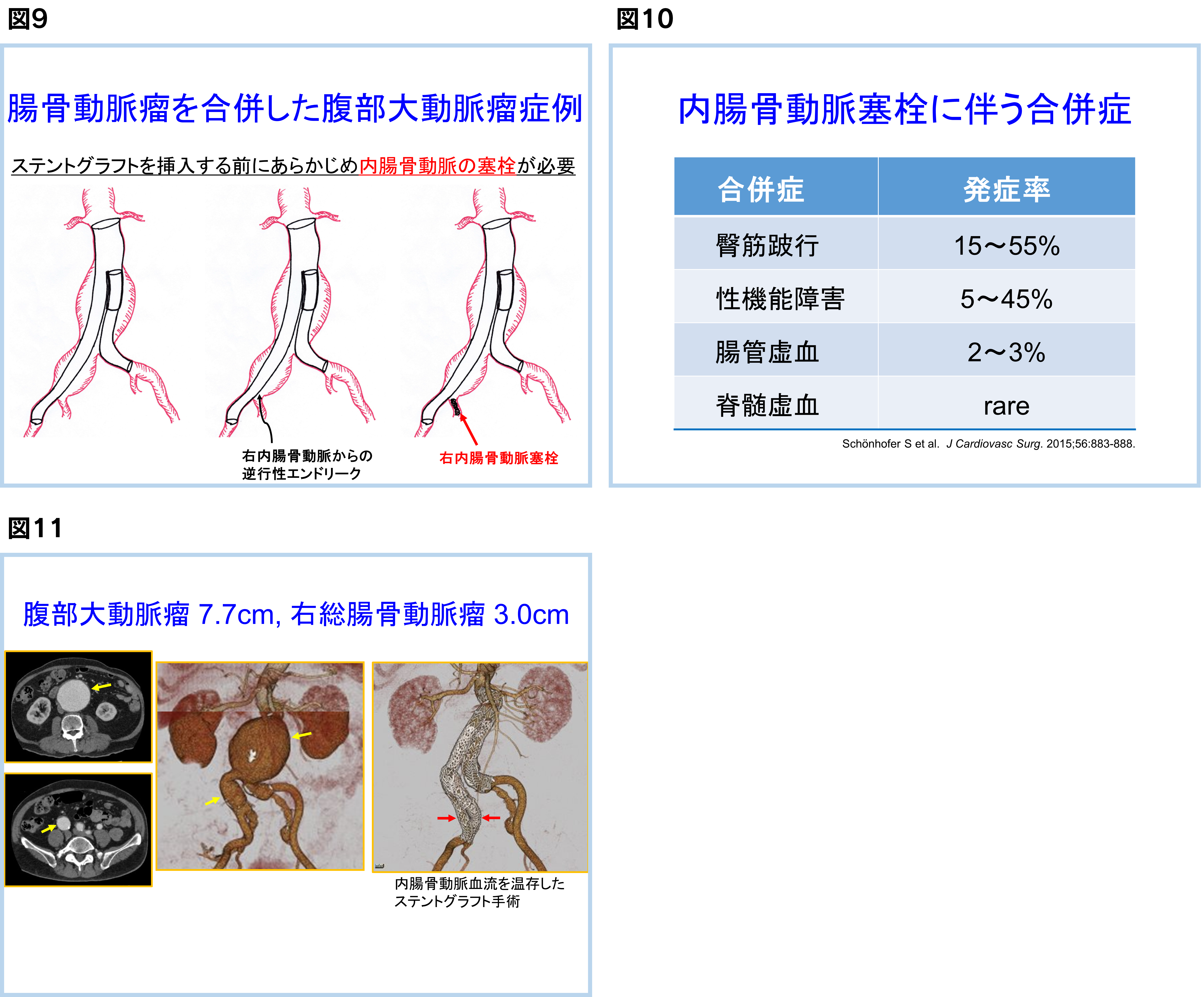

開腹人工血管置換術はステントグラフトと比較して、手術侵襲が大きい点が問題となりますが、遠隔期の瘤関連合併症は少ないです(人工血管置換術後の長期成績は安定しています)。一方でステントグラフトは低侵襲な治療ですが、遠隔期に再治療を要する症例が問題となります(図6,7)。再治療の要因としては、エンドリーク(瘤内への血流)による瘤径増大、ステントグラフトのずれ、ステントグラフト脚の狭窄・閉塞などが挙げられます。エンドリークには下記の4つの型に分類されます(図8)。再治療は経動脈的塞栓や経腰的塞栓(CTガイド下)で対処しますが、さらに瘤径が増大する場合には開腹手術(ステントグラフト全症例の1%程度)が必要となることがあります。

1.腸骨動脈瘤合併症例における内腸骨動脈血流を温存したステントグラフト

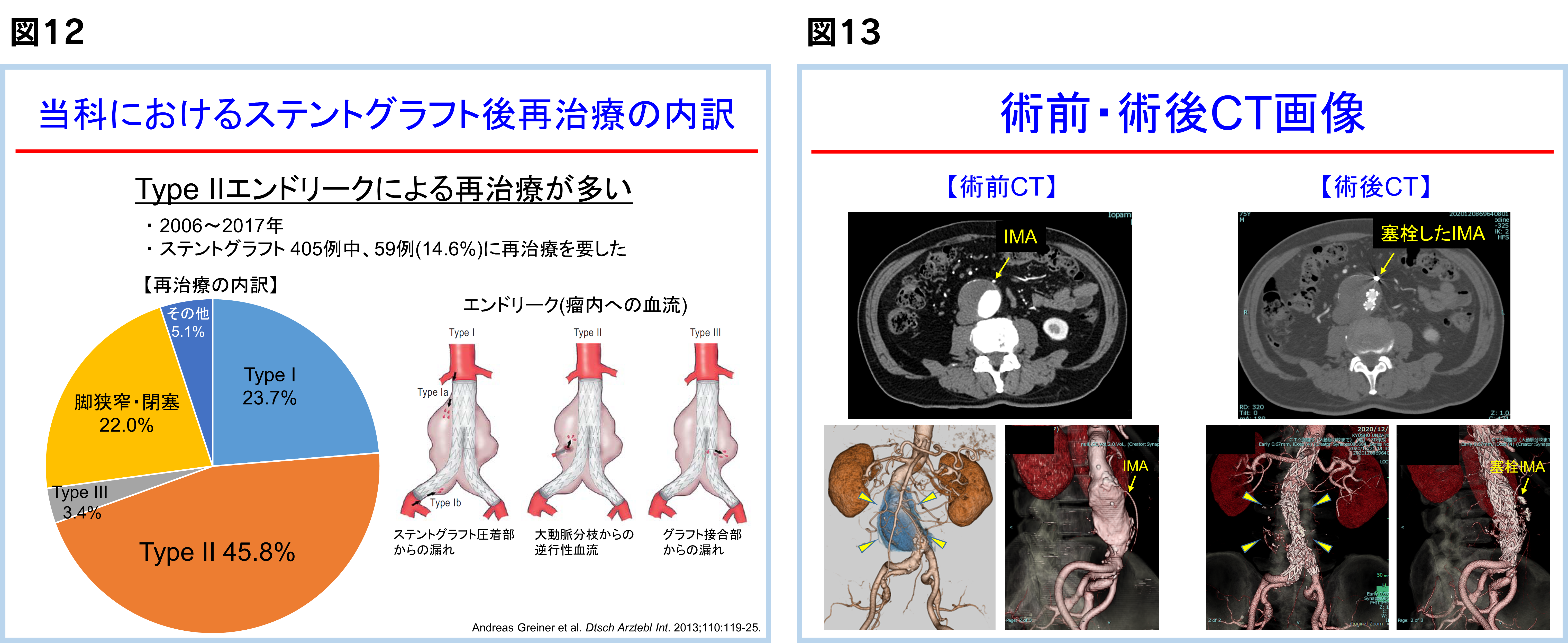

腹部大動脈瘤の患者さんのうち、約20~30%が腸骨動脈瘤を合併しています。腸骨動脈瘤を合併した症例でもステントグラフトによる治療が可能です。以前は内腸骨動脈からの逆行性血流を予防するために、意図的に内腸骨動脈を塞栓する必要性がありました(図9)。しかし、内腸骨動脈を塞栓すると臀筋跛行などの合併症が生じてQOLが低下してしまいます(図10)。2017年8月からは内腸骨動脈の血流を温存したままステントグラフトによる治療が可能となっています(図11)。

2.下腸間膜動脈塞栓によるType IIエンドリーク予防

ステントグラフト後の再治療の要因として、下腸間膜動脈(IMA)や腰動脈などの大動脈分枝からの逆行性血流(Type IIエンドリーク)によるものが約半数を占めます(図12)。当科ではステントグラフト前に下腸間膜動脈の塞栓を行うことでType IIエンドリークの発生を予防しています(図13)。

胸部大動脈瘤は瘤径が5.5cm以上で手術の適応となります。胸部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術も行っています。当科では、手術リスクが高く人工血管置換術の適応とならない症例(高齢、重篤な併存疾患を有する症例)に対して、ステントグラフト内挿術による治療のみ行っております。

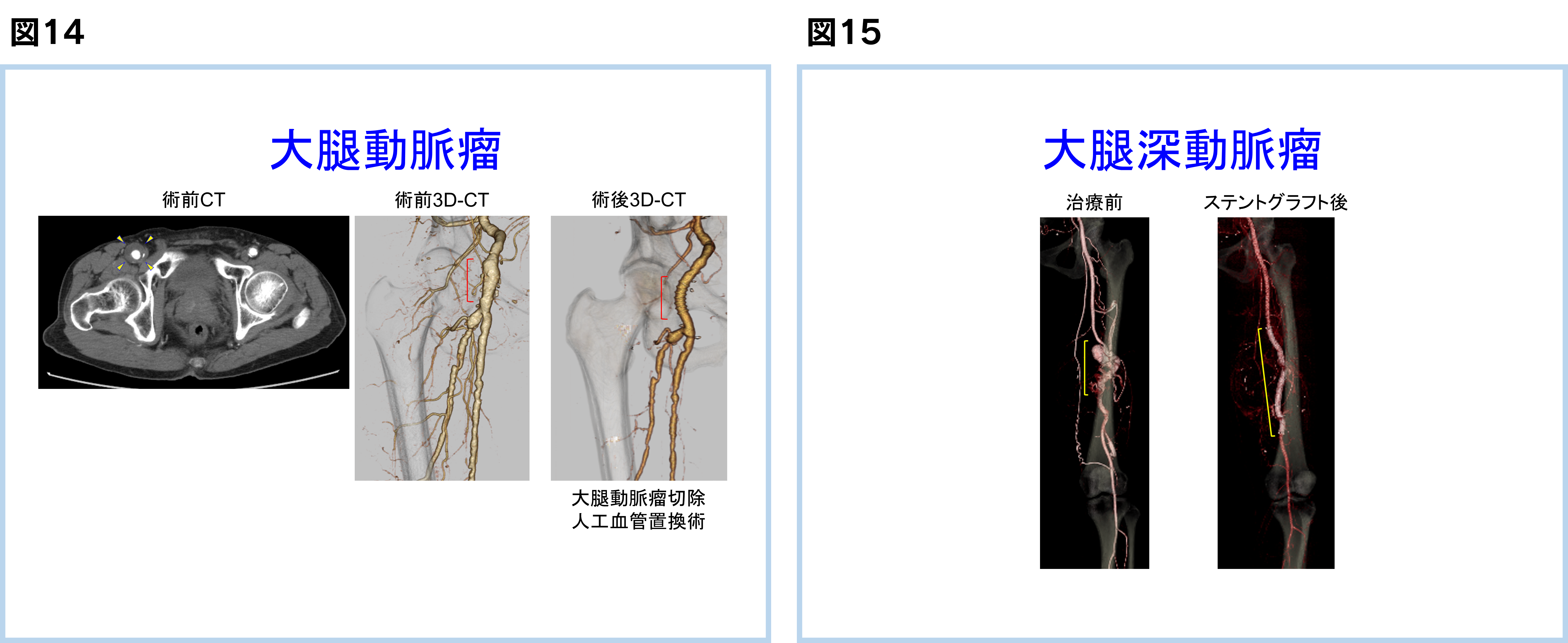

末梢動脈瘤は下肢の動脈(膝窩動脈や大腿動脈)に瘤ができることが多いと言われています。四肢の動脈瘤は破裂リスク以外にも、瘤が血栓閉塞することで下肢急性動脈閉塞を発症し、下肢切断となる危険性があります。また、瘤内の血栓が末梢に流れていき足趾の毛細血管に詰まる(塞栓症)ことで、足趾が壊疽となり、足趾切断が必要となることがあります。

四肢の末梢動脈瘤に対しても手術(動脈瘤切除・再建術)やカテーテルによる血管内治療(ステントグラフト内挿術など)を行っています(図14,15)。

下肢の血流障害により間欠性跛行、安静時の疼痛、潰瘍・壊疽などの症状が起こります。

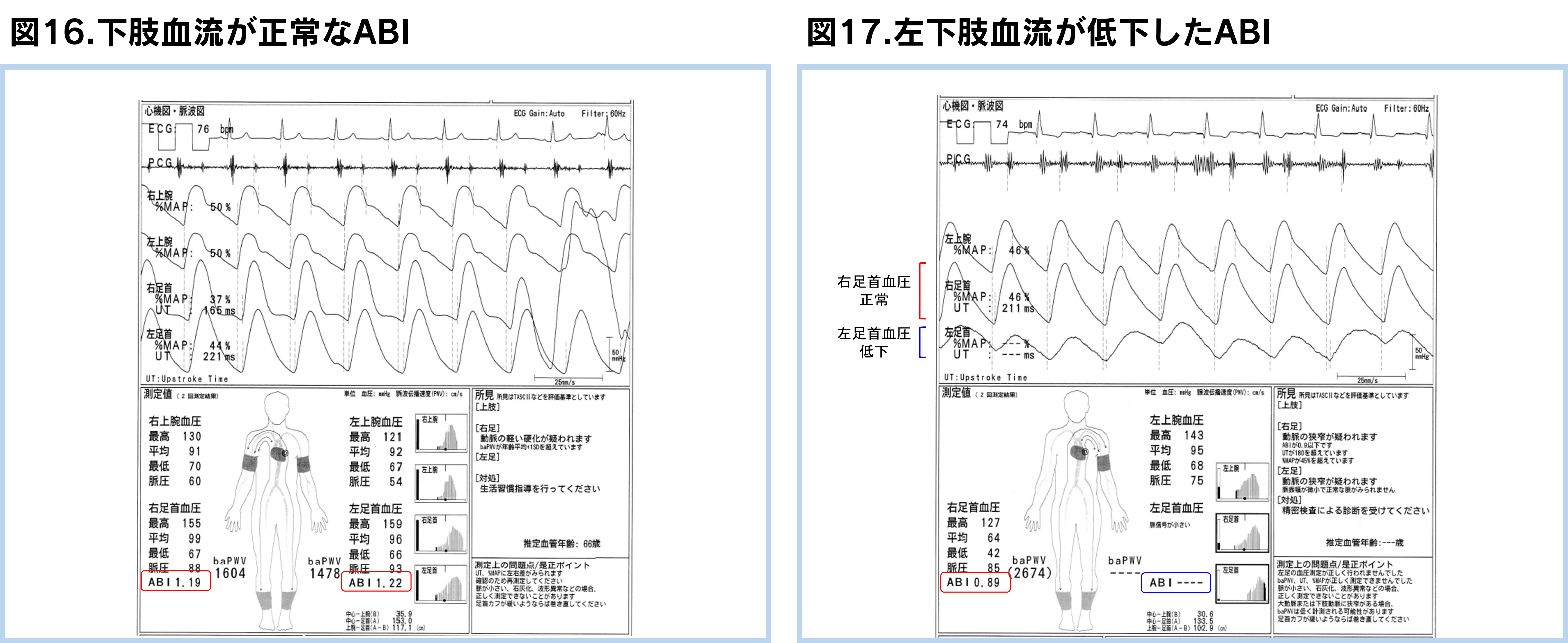

潰瘍や壊疽となった場合、足趾切断や下肢切断(膝下や大腿部での切断)となることがあります。そのため、下肢の血流障害がある患者さんは足趾に傷ができないように予防することが大切です。糖尿病や透析の患者さんには年に1回のABI検査(腕と足に血圧計を巻いて下肢の血流を計る検査)をお勧めいたします(図16,17)。

間欠性跛行の場合、抗血小板薬(シロスタゾール)の内服と運動療法を行います。症状の改善が乏しい場合に血行再建を行います。

安静時の疼痛、潰瘍・壊疽の場合、基本的に全例、血行再建の適応となります。

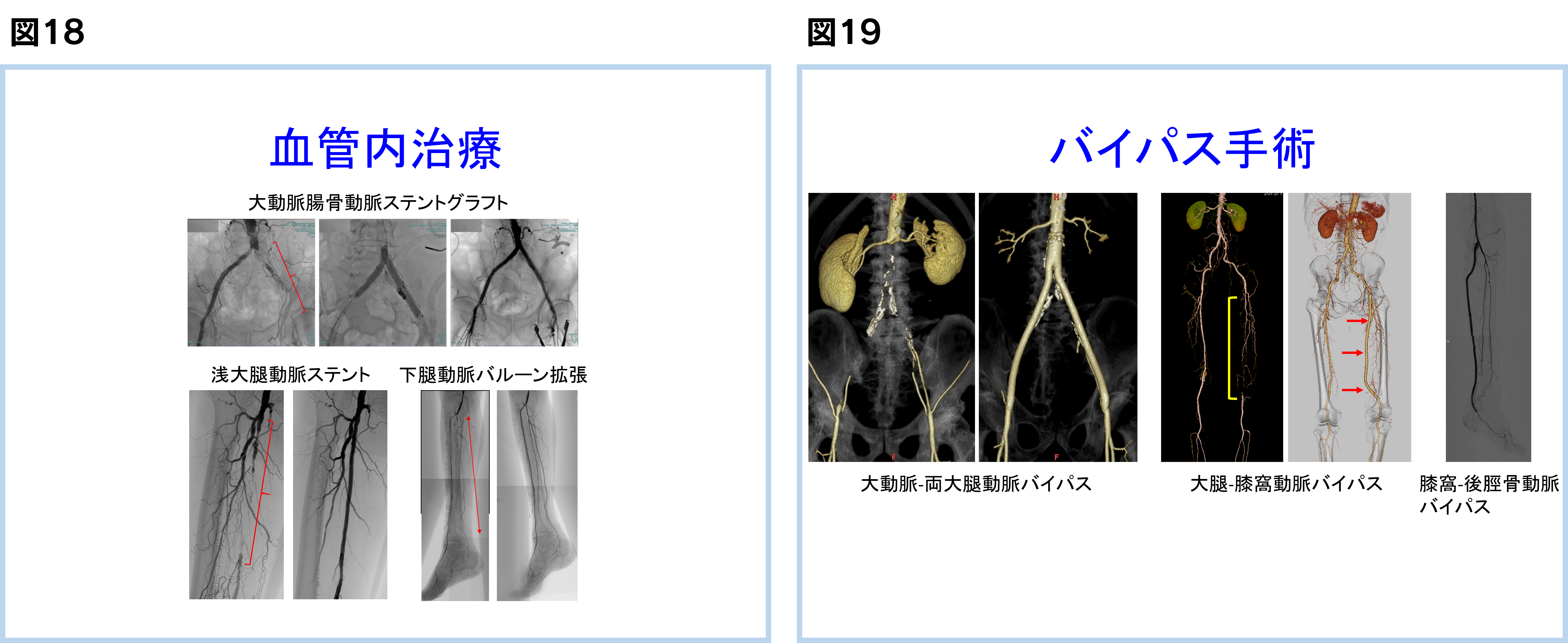

血行再建には血管内治療と外科手術(バイパス術、血栓内膜摘除術)があります(図18,19)。動脈硬化の病変部位、病変の長さや石灰化の程度、虚血症状の程度、患者さんの全身状態によって血管内治療と外科手術を選択して治療を行っています。それぞれにメリット・デメリットがあり、両者を組み合わせた治療(ハイブリッド治療)を行うこともあります。

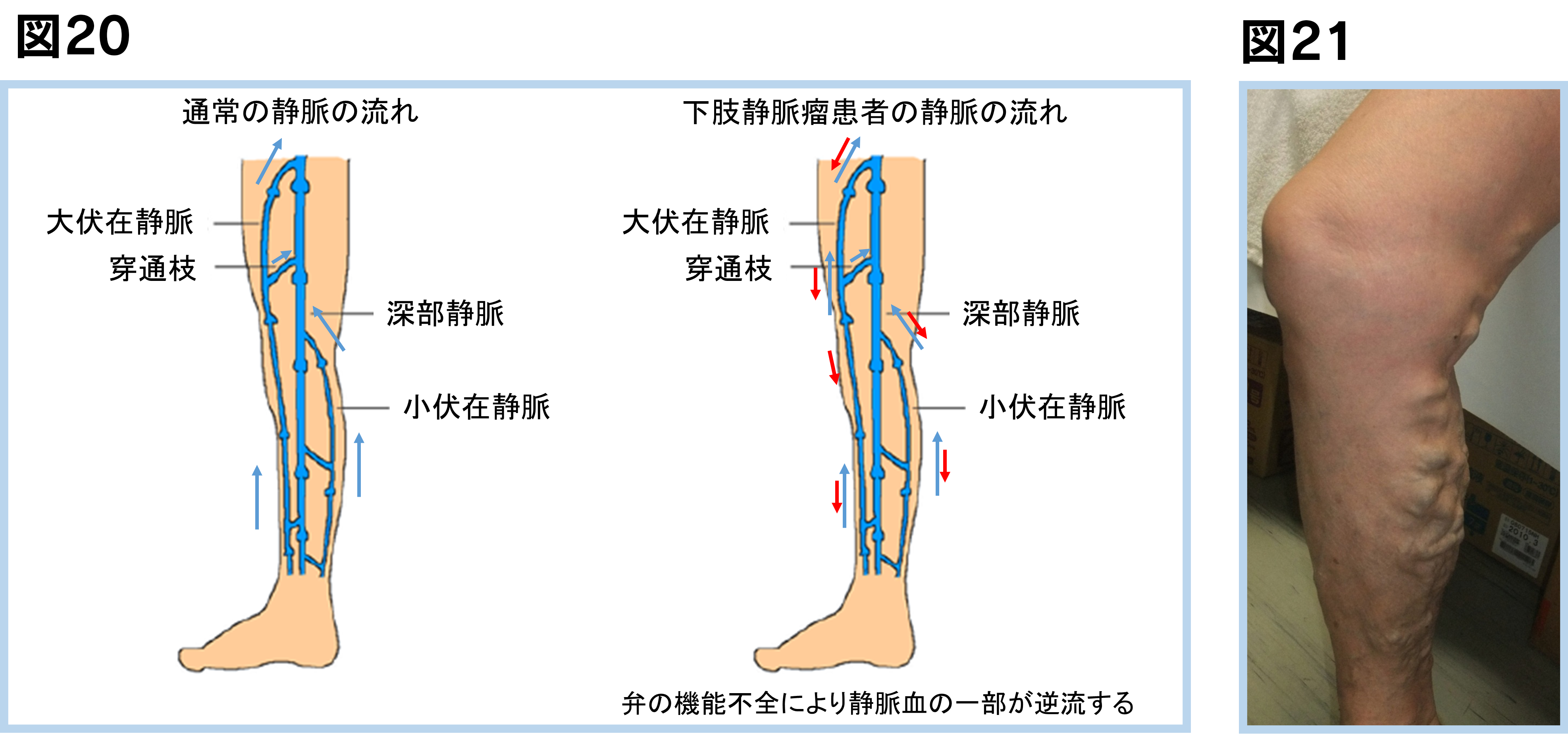

下肢の静脈には逆流を防止するための弁があり、下肢の血流は足先から心臓に戻る一方通行にしか流れないようにできています。下肢の静脈瘤の患者さんは、この弁の機能がこわれて、足先に血流が逆流することで、下肢がむくむ、だるい、下肢の静脈が浮き出るなどの症状が起こります(図20,21)。

下肢静脈瘤に対する手術には下記の3種類があります。

ストリッピング手術は、弁不全のある大伏在静脈や小伏在静脈を抜去する手術です。鼠径部や膝窩部に1か所、下腿に1か所皮膚切開を置き、弁不全の状態となっている静脈を抜去します(図22)。

血管内焼灼術(ラジオ波、レーザー治療)は大腿下部や下腿で伏在静脈を穿刺し、カテーテルを逆流のある静脈内に挿入します。静脈の周囲に局所麻酔を行った後、血管内から静脈を熱で焼いて閉塞させます(図23)。

血管内塞栓術は血管内焼灼術と同様に、カテーテルを逆流のある静脈内に挿入します。静脈内に血液と混ざると固まる物質(シアノアクリレート)を注射し、逆流のある血管を詰めてしまいます(図24)。レーザー治療やラジオ波治療と異なり、静脈のまわりに局所麻酔を注射する必要がありません。そのため、治療中や術後の痛みが少ない利点があります。血管内塞栓術は2019年12月に保険収載された最新の治療で、当院でも積極的に行っています。