乳腺グループでは、乳癌をはじめ、乳腺の良性腫瘍、乳腺症、乳腺炎など、乳腺に関する疾患全般について診療を行なっています。

乳癌は今や胃癌を抜いて女性が最も多くかかる癌となり、20~30人に1人が乳癌になると言われています。乳癌の治療においては、手術はもちろんのこと、抗癌剤やホルモン剤、分子治療薬などによる薬物治療、放射線療法などさまざまな治療の組み合わせが重要になります。私たちは、乳癌治療の専門家として、手術法についてさまざまな技術をもち、個々の症例に応じた術式選択に細かな配慮を行なっております。さらに、薬物療法についても豊富な知識を有し、それぞれの患者さんが、納得して治療を受け入れていただけるよう努力しております。また、良性の疾患については、日帰り手術なども導入しております。

私たちは、乳腺の病気で悩んでいる患者さんが安心して治療をうけられますよう、診療技術の向上と新しい治療法確立への研究に邁進していきたいと考えております。

乳腺に関するあらゆる疾患に対応いたします。

◎乳腺悪性腫瘍(主に乳癌)

◎乳腺良性腫瘍

◎乳腺炎症性疾患

◎女性化乳房

| 1)視診・触診 | 4)細胞診 | |

| 2)マンモグラフィ | 5)生検(組織診):針生検、切開生検 | |

| 3)乳腺超音波 | 6)その他の検査: CT、MRI、骨シンチグラフィーなど 病気の広がりや転移の検査に必要です |

乳腺外科医のみでなく、放射線科医、病理医、細胞診スクリーナーなどと十分な連携をとり、迅速・確実な診断を目指しています。

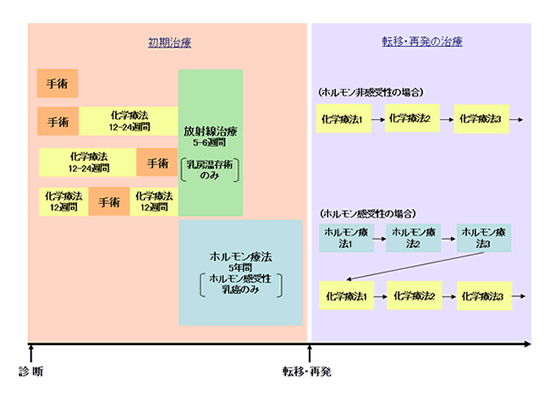

乳癌の治療は、手術、薬物治療(化学療法、ホルモン療法など)、放射線治療を適切に組み合わせて行います。

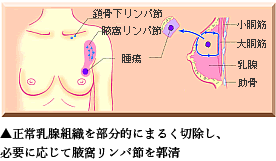

乳房にできた癌(原発巣)を切除するために行います。癌組織を含めた周りの正常乳腺組織を同時に切除しますが、切除される正常乳腺組織の範囲は乳癌の大きさ、場所、広がり、病気の進行度などにより異なります。一般的には早い時期に見つかった乳癌ほど切除される正常乳腺組織の量は少なくてすみます。また、乳癌の手術ではわきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)も切除されます。転移の可能性のあるリンパ節を切除するためだけでなく、転移しているリンパ節の数から再発の可能性を予測し、術後の治療方針を決定するためにも重要です。しかし、最近では、臨床的にわきの下のリンパ節に転移がないと考えられる早期の症例に対しては、センチネルリンパ節生検による腋窩リンパ節郭清省略の試みも出てきました。第二外科では、病気の進行度、根治性、患者さんの希望を十分に考慮し、医療側、患者さんともに納得のいく治療法選択を心がけております。

1.乳房切除術(おっぱいをすべてとる手術)

a.胸筋温存乳房切除術

乳房とわきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)を切除し、大胸筋、小胸筋は残す手術です。現在では乳房切除術の中では最も一般的なものです。

b.胸筋合併乳房切除術

乳房と大胸筋、小胸筋、わきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)、鎖骨の下のリンパ節を切除します。かつてはこの手術方法が乳癌の標準的手術として行われてきました。しかし、現在では、乳癌が胸の筋肉に著明に達しており、手術以外に治療法のない場合を除いて、この方法が行われることはほとんどありません。

2.乳房部分切除術(乳房温存手術)(おっぱいを残す手術)

乳癌を含んだ乳房の一部分を切除し、同時にわきの下のリンパ節も切除します。原則として手術後に残っている乳房に放射線照射を行います。どのくらいの乳房を残すことができるかは、乳癌のできている場所や大きさにより異なります。当科では現在50~60%の患者さんに乳房部分切除術を行っています。

3.腋窩リンパ節の切除

従来乳癌の手術ではわきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)全体をとること(腋窩リンパ節郭清)が標準とされてきました。腋窩リンパ節郭清は転移の可能性のあるリンパ節を切除するためだけでなく、転移しているリンパ節の数から再発の可能性を予測し、術後の治療方針を決定するためにも重要です。しかし、最近では、臨床的にわきの下のリンパ節に転移がないと考えられる早期の症例に対しては、センチネルリンパ節生検による腋窩リンパ節郭清省略の試みも出てきました。

4.センチネルリンパ節生検

<センチネルリンパ節とは>

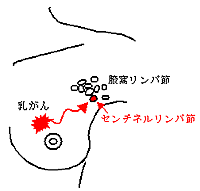

見張りリンパ節とも呼ばれ、乳房あるいは腫瘍から最初にリンパ流を受けるリンパ節であり、領域リンパ節の中で最も転移の可能性が高いリンパ節

<センチネルリンパ節の検出法>

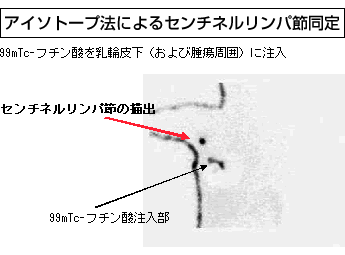

ガンマ-Probe法(アイソトープを用いる方法)

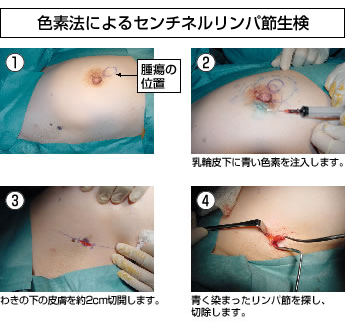

色素法

<センチネルリンパ節生検の利点と問題点>

利点

問題点

<センチネルリンパ節生検の適応>

当科では以下の症例に対してセンチネルリンパ節生検を行っています。

5.乳房再建

やむを得ず乳房切除を受けられた患者さんに対して、乳房再建を行っています。再建の時期や方法については十分話し合っております。また、信頼のおける形成外科医への紹介も行っています。

6.乳癌の手術時の入院期間

病気の進行度、手術方法により術後1日~2週間程度の入院が必要となります。

乳房温存手術とセンチネルリンパ節生検であれば術後1~2日で退院可能です。乳房切除術と腋窩リンパ節郭清を行った場合には1~2週間程度の入院が必要となります。

抗癌剤、ホルモン剤、分子標的治療薬などによる薬物療法は、乳癌治療の中で非常に重要なものです。術後の再発予防、術前治療、進行乳癌、再発・転移性乳癌の治療に使われます。第二外科では抗癌剤、ホルモン剤などに詳しい、専門の医師が薬物療法を行っています。基本的に有効性の認められている標準的な治療を行っておりますが、副作用対策も徹底しており、ほとんどの患者さんが外来通院にて治療を行うことが可能です。

1.薬物療法の重要性

2.術後薬物療法

手術直後に「微小転移を根絶」し、転移・再発を予防するために行われます。

以下のような予後因子をもとに適切な治療法を選択します。

3.術前化学療法

従来術前化学療法はのような「局所進行乳癌」に対しておこなわれてきました。

最近の考え方

術前化学療法では、より効果の高い治療を行うことが重要と考えられています。

4.転移・再発乳癌に対する薬物療法

乳癌が転移・再発した場合には「治る」ことはまずないと考え、「慢性疾患」として、癌と共存、上手につきあっていってもらうことが重要となります。従って、転移・再発乳癌に対する薬物療法症状を和らげ、QOL(生活の質)を損なわないような緩やかな治療が基本となります。有効な薬剤は順番に使い、同時に併用することは稀です。痛み、出血、感染などで局所療法が必要な時のみ局所治療(手術、放射線治療)を行ないます。

5.ハーセプチン

乳癌に対しては以下のような場合に放射線治療を行います。放射線治療専門の先生に十分なコンサルトを行い、適切な治療を行います。

乳腺の良性腫瘍には多くの種類があります。確実な診断を行い、手術が必要か、否かをしっかりと判断します。

「良性か悪性かわからないから、手術しましょう」

「今は良性ですが、悪性になるかもしれないから手術しましょう」

といったことはほとんどありません。

どうしても手術が必要な場合や手術を強く希望される場合には、できるだけ目立たない傷で切除するようにしております。基本的には日帰り手術が可能です。

I.乳がんとは

乳がんにかかる人の数は増加の一途をたどり、年間約3万人の方が乳がんにかかり、約1万人の方が乳がんで亡くなっています。現在日本人の30人に一人は乳がんにかかるといわれています。

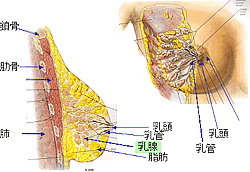

大人の女性の乳房は、乳腺が乳頭を中心に放射状に15~20個並んでいます。乳がんはこの乳腺から発生するがんです。

母親や姉妹に乳がんになった人がいる場合は乳がんのリスクが少し高くなります。乳がんの既往のある人、カロリーの高い食事、脂肪の多い食事をよくとる肥満ぎみの女性や、初潮年齢の若い人、閉経年齢の遅い人、子供の数が少ない人や子供のいない人、最初の出産年齢が遅い人もリスクが高いといわれています。

乳がんは早い時期に見つかれば手術や手術と放射線治療の併用により完全に治すことができます。もし、乳がんをそのまま放っておくとだんだん大きくなり、わきの下のリンパ節に転移してはれてきたり、しこりの上の皮膚や胸の筋肉にまで拡がっていきます。さらに、「がん細胞」が血液やリンパ液の流れに乗って、骨、肺、肝臓、脳など遠くの臓器に転移してしまいます。

Ⅱ.乳がんの診断

1.乳がんの症状

乳房のしこり:乳がんの初発症状(発見のきっかけ)は、80~90%が乳房のしこりです。乳がんは5mm~1cmぐらいの大きさになると、注意深く触ると自分でわかるしこりになります。しかし、しこりのすべてが乳がんであるというわけではありません。乳房のしこりに気づいたら専門医にみてもらうことが大切です。

乳房の疼痛:初期から痛みが出ることはあまり多くありません。

乳頭分泌:乳首から液体とくに血液などが出ることがあります。

乳房のえくぼなど皮膚の変化

わきの下のしこり、腕のむくみ

2.乳がんの検査

1) 視触診:まず乳房を観察し、左右差、くぼみや隆起、発赤や皮膚の変化がないかを見ます。次に、乳房にしこりがないか注意深く触診し、さらに乳頭からの分泌や出血、乳頭のびらん、わきの下のしこりなどをチェックします。

2) マンモグラフィ:乳腺専用のX線撮影装置を用い、乳房を圧迫して薄く平らにして撮影するレントゲン検査です。しこりの他に、しこりを触れないごく早期の乳がん(非浸潤癌を含む)が石灰化で発見できることもあります。しかし、マンモグラフィにはうつらないがんもありますので注意が必要です。

3) 超音波:皮膚にゼリーを塗ってプローブをあてて内部を観察する検査です。

細胞診:しこりに細い針を刺して注射器で細胞を吸引して、細胞が悪性か良性かを顕微鏡で調べます。細胞だけではがんかどうか微妙な場合や、細胞がうまくとれない場合は、組織診が必要になります。

4) 細胞診:しこりに細い針を刺して注射器で細胞を吸引して、細胞が悪性か良性かを顕微鏡で調べます。細胞だけではがんかどうか微妙な場合や、細胞がうまくとれない場合は、組織診が必要になります。

5) 生検(組織診):しこりや石灰化の部分を細胞診で使うものより少し太い針で採ったり(針生検)、メスで切り取ったり(外科的生検)して、顕微鏡で組織を観察し、最終的な診断をします。

6) その他の検査:遠隔転移があるかどうかの診断のためには、胸、骨などのレントゲン撮影、CT、超音波検査、骨シンチグラフィなどが行われます。 また、乳房の中での病気の状態をよりよく観察するためにMRIなどの行なわれます。

2.乳がんの検査

| 早期乳がん | 0期 | 非浸潤がん。乳がんが発生した腺管または小葉の中にとどまっているもので、極めて早期の乳がん |

| I期 | しこりの大きさが2cm以下で、わきの下のリンパ節には転移していない | |

| II期 | しこりの大きさが2cm以下で、わきの下のリンパ節への転移が疑われる状態、 またはわきの下のリンパ節への転移の有無にかかわらず、がんの大きさが2~5cmである状態 |

|

| 局所進行乳がん III期 | IIIA期 | しこりの大きさが5cm以下で、わきの下のリンパ節に転移があり、 しかもリンパ節がお互いがっちりと固まっていたり、周辺の組織に固定している状態。 あるいは、わきの下のリンパ節への転移の有無にかかわらず、しこりの大きさが5cmよりも大きい |

| IIIB期 | しこりが肋骨や胸筋にがっちりと固定しているか、皮膚にしこりが顔を出したり皮膚が崩れたり皮膚がむくんでいるような状態 | |

| IIIC期 | しこりの状態にかかわらず、鎖骨の上または下のリンパ節に転移がある状態 | |

| 転移性乳がん | IV期 | 骨、肺、肝臓、脳など遠隔臓器に転移している場合 |

Ⅲ.乳癌の初期治療

乳癌の治療には、外科療法(手術)、放射線療法、薬物療法(抗癌剤やホルモン剤による治療など)があります。乳癌の治療は、癌の特性に基づいて、一人ひとりの患者さんに最も効果的な方法を組み合わせて行ないます。

1.外科療法(手術)

1) 乳房の切除

乳房にできたがんを切除するために行います。がんを取り残さないために、がん組織とその周りの正常組織を同時に切除します。切除される正常組織の範囲は乳がんの病期により異なります。一般的には、早い時期に見つかった乳がんほど正常組織の切除範囲は少なくて済みます。 乳がんの手術には大きく乳房を全部切除する乳房切除術と、乳房の一部分を切除し、可能な部分は残す乳房温存手術(乳房部分切除術)があります。近年、早期乳がんの発見が増加し、乳房温存手術の割合は年々大きくなっています。

2) 腋(わき)の下のリンパ節の切除

乳がんの切除と同時に、わきの下のリンパ節も切除されます。これは乳がんの拡がりを検査し、術後の補助療法の必要性を決めたり、再発の可能性を予測するために行うものです。

(おっぱいを全部とる手術)

(おっぱいを残す手術)

原則として手術後、残っている乳房に放射線照射を行います。

1.乳房円状部分切除術

腫瘍縁から一定の距離(通常1.5cmから2cm程度)をおいて肉眼上正常と思われる乳腺組織のところを切っていく方法です。同時にわきの下のリンパ節も切除します。

2. 乳房扇状部分切除術

乳頭を中心として乳腺を扇状上に部分切除する方法です。同時にわきの下のリンパ節も切除します。

3.腫瘍核出術乳房のしこりだけを切除する手術です。

3) センチネルリンパ節生検

はじめに

乳がんの手術では、腋の下のリンパ節をとることはとても大切なことと考えられてきました。今は乳房の切除の仕方に関係なく、ごく一部の例外を除いて腋のリンパ節を切除する(腋窩リンパ節郭清)方法が一般的です。"がん"が腋のリンパ節(腋窩リンパ節)まで転移をしている方は当然それを放置して残しておくことは良いことではありません。しかし、"がん"の転移のない方にまで本当に腋窩リンパ節郭清を行うことが必要かどうかは議論の分かれるところです。腋窩リンパ節郭清をしたあとには、手術をしたほうの腕のむくみや上腕内側の感覚の低下(しびれ)、手術後の腋のリンパ液貯留、腋窩の傷の痛みなどがおこる可能性があります。どれも生命にかかわる合併症ではありませんが、術後の長い人生を考えたときには、厄介なことかもしれません。そこで、近年、センチネルリンパ節(見張りリンパ節)生検による腋窩リンパ節郭清省略の動きがでてきました。

センチネルリンパ節生検とは

乳房内にできた"がん"細胞が最初に流れ着くと考えられる乳房周囲のリンパ節を「センチネルリンパ節(見張りリンパ節)」(図)と呼び、このリンパ節に"がん"がいなければ、その先のリンパ節には"がん"はいないと判断をして通常の腋窩リンパ節の切除(腋窩リンパ節郭清術)はしないという方法が「センチネルリンパ節生検による腋窩リンパ節郭清省略」の考え方です。

センチネルリンパ節を見つける方法

センチネルリンパ節を見つける方法には、「ラジオ・アイソトープ(RI)法」と「色素法」、これらの併用法があります。手術の前に「ラジオ・アイソトープ(RI)」と「色素」を乳房に注射をしてこれを目印に見つけます。通常ラジオ・アイソトープは手術前日(あるいは手術当日の朝)に、色素は手術室で麻酔のかかった後に注射をします。

実際の手術の進め方

この方法(センチネルリンパ節(見張りリンパ節)生検による腋窩リンパ節郭清術の省略)は、通常の腋窩リンパ節郭清に伴う合併症(むくみ、痛み、しびれなど)を回避する有効な方法であることは事実です。

センチネルリンパ節(見張りリンパ節)生検の適応

術前診断で腋窩リンパ節転移がないと予想される方で、かつ、比較的腫瘍が小さい方(原則として2cm以下)、術前の化学療法が行われていない方にこの方法が適応と考えられます。この方法を希望される方は、ご遠慮なく担当医にお尋ねください。

4) 乳房再建

がんを切除する手術で失われた乳房を自分の筋肉または人工物を使用し形成する手術です。乳がんの手術と同時に行なうこともあれば、乳がんに対する初期治療終了後ある程度期間がたってから行なうこともあります。乳頭や乳輪を形成することもできます。再建術を希望される方は担当医にご相談下さい。

2.術後の治療

1) 再発予防のための治療

乳癌は比較的早期の段階で全身的な転移、すなわち目に見えないほどの小さい細胞が全身に運ばれた状態、「微小転移」が形成されており、どんなに手術範囲を拡大してもこれらを抑制することはできません。従って、外科療法、放射線療法などの局所療法のみでは微小転移の制御は不十分であることがわかってきました。この微小転移が増殖し、数カ月から数年たって画像検査等で目に見える状態になったとき、再発(転移)と診断されます。再発を予防するためには早い時期に微小転移を根絶する治療をしておく必要があります。乳癌が再発しやすい臓器としては、しこりのあった近くのリンパ節や皮膚の他、骨、肺、肝臓、脳などが知られています。

2)再発の危険性

患者さん一人ひとりについて、再発するかどうかを100%確実に予測することはできませんが、今までのところ、1.わきの下のリンパ節(腋窩リンパ節)に転移のある人や転移の個数の多い人、2.乳がん細胞にホルモン受容体(エストロゲン受容体やプロゲステロン受容体)のない人、3.しこりの大きい人、が再発の危険性が高いことがわかっています。これらの条件をもった人については、再発予防のための治療を受けていただくのが一般的です。

3)再発予防のための治療法について

乳癌の再発を予防するための治療法としては、全身すみずみまで薬が行きわたる抗癌剤やホルモン剤が、身体のどこかに隠れている細胞を退治するには最も有効と考えられています。

術後の薬物治療は病期、年齢、閉経状況、ホルモン受容体の有無、健康状態により異なります。個々の状況に合わせた最善の治療「標準的治療」を行ないます。

4) 乳房温存術後の残存乳房内の再発を予防する治療

放射線療法:放射線にはがん細胞を死滅させる効果があります。乳房温存手術の場合には、残存乳房内再発を予防するため、原則として放射線療法を行ないます。

3.術前化学療法について

乳癌患者の予後を規定する微小転移を早いうちに抑えることが予後の改善につながるかもしれないという仮定のもとに、全身療法を外科治療などの局所治療に先行される術前化学療法が検討されてきました。ある程度進行した乳癌に対し術前化学療法を行なうことによって、原発巣、リンパ節転移巣の縮小が得られ、縮小手術、乳房温存手術の可能性が高まることが多くの臨床試験により報告されています。一般に3cm以上の乳がんでは乳房温存手術は難しいことが多く、このような方では術前化学療法を行なう意義は大きいと考えられます。

術前化学療法の利点と欠点

◎利点:

腫瘍径の大きな乳癌に対しても乳房温存手術の可能性を広げます。

本来なら乳房切除術(おっぱいを全部取る手術)であった患者さんが術前化学療法を行う事によりしこりが縮小し乳房温存手術(おっぱいを残す手術)が可能となることが期待されます。

薬剤感受性試験としての役割を果たします。

抗癌剤の効果が、しこりの大きさの変化を見ることで具体的にわかります。効果のない場合には中止するか他の薬剤に変更します。手術をした後には、顕微鏡検査によりがん細胞に対する抗癌剤の効果がわかり、それが予後の目安になるだろうといわれています

早い段階から全身の治療を行なうことになります。

◎欠点:

効果がない場合、時間的にロスとなります。

80-90%の高い奏効率が報告され、ほとんどの症例には効果がありますが、効果のない患者さんの場合、最初から手術が可能であれば手術をするほうが時間的ロスが少ないことがあります。ただし、逆に施行した化学療法は効果がないことがわかり術後化学療法の指針となります。化学療法を手術前に行なっても、手術後に行なっても再発率や生存率は変わりません。少なくとも術後投与に比べて成績が悪くなることはないということは認められています。

腫瘍縮小が単純に乳房温存術につながらない場合があります。

腫瘍(しこり)が同心円状に縮小すれば問題はありませんが、しばしばモザイク状や島状の腫瘍の遺残を呈して、折角、術前化学療法の効果があっても、手術を縮小できない(乳房温存手術が出来ない)こともあります。

*術前化学療法に関心のある方は遠慮なく担当医にお尋ねください。