| 消化管 | 肝胆膵 | 呼吸器 | 移植 | がん先端医療 | 外科集学的 治療学 |

| 乳腺 | 脾・門脈 | 血管 | がん分子 病態学 | 外科分子 治療学 |

消化器・総合外科(第二外科)の研究部門は、疾患別研究グループで構成されており、

基礎的研究から臨床的研究まで、積極的に研究活動を行なっています。

◆ 九州大学臨床研究倫理審査委員会の承認を受けた研究について

PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Reader(無償)が必要です。

お持ちでない方はこちらよりダウンロード下さい。

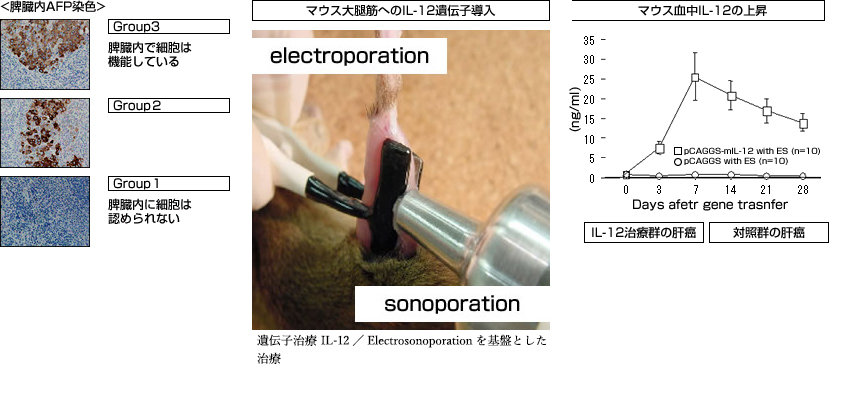

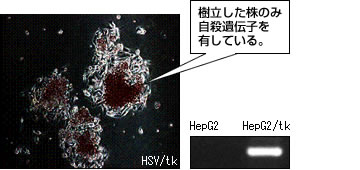

我々肝胆膵研究グループは、肝胆膵悪性腫瘍の分子生物学的解析と新しい治療法の開発をテーマに研究を行っています。肝細胞癌の門脈進展や肝内転移メカニズムに関与する遺伝子/蛋白群の解析から、炎症性メディエーターであるPAF受容体、脂質メディエーターであるDGK(diacylglycerol kinase)、更に細胞運動に重要な役割を果しているとされるFAK (focal adhesion kinase)が関与している事を解明し(Ito S et al. Clin Cancer Res. 2004; 10: 2812-7)、治療への応用を模索しています。また、世界で初めてヒト肝内胆管癌株の腹膜播種株を樹立し、cDNAマイクロアレイなどの解析から炎症性メディエーターであるIL-1が腹膜播種に強く関与している事を解明しました。新規治療法の開発に関する大きな柱は、ハイブリッド型人工肝臓の開発などの再生医療と遺伝子治療です。ハイブリッド型人工肝臓の開発では、九州大学工学部との共同研究により、ブタ肝細胞を使用した臨床応用プロトタイプまで完成しました(Yamashita Y et al. Cell Transplant. 2003; 12: 101-7)。その臨床応用の最大の障害になっているブタウイルス感染症対策として、ヒト高性能肝細胞株の樹立に成功しました(Harimoto N et al. J Hepatol. 2005; 42: 557-64)。我々は将来、ハイブリッド型人工肝臓は肝移植を凌ぐ肝不全治療になり得ると考えています。また、現在治療法のない肝硬変合併進行肝細胞癌に対する新規治療法として、IL-12遺伝子治療の開発を進めています。遺伝子治療ベクターとしては、ウイルスを用いない物理的遺伝子導入法であるelectrosonoporation法を世界で初めて開発し(Yamashita Y et al. Hum Gene Ther. 2002; 13: 2079-84)、マウス同所性肝細胞癌に対するIL-12遺伝子治療に成功しました(Yamashita Y et al. Mol Cancer Ther. 2004; 3: 1177-82)。

また、肝細胞癌生体肝移植後再発治療モデルとしての免疫抑制マウスにおいてもIL-12遺伝子治療は有効でした(Harada N et al. J Immunol. 2004; 173: 6635-44)。遺伝子治療はその臨床応用まであと一歩です。 また、electrosonoporation法による遺伝子治療が胆管癌胆管内治療に応用できないかを動物モデルで検討しています。

| 1.ヒト肝細胞株HepG2へ自殺遺伝子(HSV/tk)を導入し安全性の高いHepG2/tk株を樹立する。 |

| 2.樹立した株を薬剤を用いて機能向上をはかる。 |

| 3.90%肝切除したラット肝不全モデルに機能を向上させた細胞株を脾注し救命をはかる。 |